※この記事にはプロモーションが含まれています。

毎日の家事、本当にお疲れ様です。中でも洗濯は、スイッチひとつで自動でやってくれるとはいえ、干したり畳んだりと意外に手間がかかりますよね。だからこそ、洗濯機の蛇口を開け閉めするような、ほんの数秒の作業ですら「面倒だな」と感じてしまうその気持ち、とてもよく分かります。「最新の洗濯機なんだから、水漏れなんてしないでしょう?」そう考えて、蛇口を開けっ放しにしている方も決して少なくないはずです。

しかし、その小さな「面倒」の先には、想像を絶する大きな「面倒」が待ち構えているかもしれません。洗濯機の蛇口を毎回閉めるべきか、それとも開けっ放しでよいのか。この多くの方が抱える疑問は、単なる習慣の違いではなく、「数秒の手間」と「数十万円にもなり得る損害リスク」を天秤にかける重要な選択なのです。特に、静音性に優れた全自動洗濯機やドラム式洗濯機が主流の現代では、異変に気づきにくく、水漏れが静かに進行してしまう危険性も高まっています。

この記事では、なぜ専門家が口を揃えて「蛇口は閉めるべき」と断言するのか、その科学的・物理的な根拠から徹底的に掘り下げます。水道代への影響、マンションでの賠償責任といった現実的な問題から、ついやってしまう閉め忘れを防ぐ具体的な対策、そして究極の安全策である緊急止水弁付き蛇口への交換方法まで、あなたの「洗濯機の蛇口は毎回閉めるのかどっちが正解?」問題に終止符を打つための全ての情報を網羅しました。

この記事を最後まで読めば、もう二度と蛇口の前で迷うことなく、確固たる自信を持って、あなたと家族の安全な暮らしを守るための最適な行動が取れるようになることをお約束します。

- 洗濯機の蛇口を開けっ放しにすることで生じる、物理的・経済的な全リスクが深く理解できる

- 「なぜ毎回閉めるべきなのか」という理由が、メーカーや専門家の見解を交えて明確になる

- 水漏れを99%防ぐための具体的な対策と、明日から実践できる便利グッズの知識が身につく

- 緊急止水弁の役割から交換方法まで、住宅設備レベルでの究極の安全対策を知ることができる

洗濯機の蛇口、閉める?どっち?開けっ放しに潜むリスク

- 突然の水漏れ!その主な原因とは?

- 給水ホースやパッキンの劣化も水漏れを招く

- 開けっ放しは水道代に影響する?

- マンションやアパートでは特に注意が必要

- 全自動やドラム式洗濯機でも蛇口は閉めるべき?

- 洗濯機を長期間使わないときの正しい対応

突然の水漏れ!その主な原因とは?

洗濯機の蛇口を開けっ放しにする行為がはらむ最大かつ最悪のリスク、それは「給水ホースの離脱」による大規模な水漏れです。多くの方は「洗濯機が動いていない時は、水も完全に止まっている」と認識しているかもしれませんが、これは重大な誤解です。蛇口が開いている限り、蛇口から洗濯機本体の給水弁までの短いホース区間には、常に水道管内の圧力がフルにかかり続けています。

この状態で、もし何らかのきっかけで給水ホースが蛇口から外れてしまったらどうなるでしょうか。言うまでもなく、そこから水道水が凄まじい勢いで噴出し続けます。ホースが外れるきっかけは、私たちの日常に無数に潜んでいます。

給水ホースが外れる日常的な原因

- 洗濯中の振動の蓄積:長年の使用で、洗濯中の細かな振動が接続部のナットを少しずつ緩めてしまう。

- 不意の物理的接触:掃除機をかけている時にヘッドがぶつかったり、近くの物を取ろうとして体で押してしまったりする。

- ペットや子供のいたずら:猫がよじ登ったり、子供が面白がって引っ張ったりする。

- 地震による揺れ:震度3〜4程度の揺れでも、洗濯機が大きく移動しホースが外れる可能性がある。

そして、このリスクをさらに高めているのが「水圧」の存在です。一般的な家庭用給水の水圧は0.2~0.4MPa(メガパスカル)ほど。この数値だけ聞いてもピンとこないかもしれませんが、これは1平方センチメートルの面積に約2kg〜4kgの力が常にかかり続けているのと同じです。つまり、500mlのペットボトル4本〜8本分の重さが、常にホースの接続部分にのしかかっていると想像してみてください。蛇口を開けっ放しにするということは、この目に見えない力を24時間365日、部品にかけ続ける行為に他ならないのです。

給水ホースやパッキンの劣化も水漏れを招く

ホースが完全に外れるような派手な事故だけでなく、もっと静かに、そして陰湿に進行する水漏れもあります。それが、給水ホースや内部部品の「経年劣化」が引き起こす水漏れです。

前述の通り、蛇口が開いている間、給水ホースや接続部分のパッキン(水密性を保つためのゴム製リング)は、絶え間ない水圧と、水に含まれる微量の塩素に晒され続けます。ゴムや樹脂といった素材は、こうしたストレス下に置かれることで、時間と共にその柔軟性を失い、硬化していきます。これを「硬化劣化」と呼びます。

硬化した部品は、温度変化や振動による微細な伸縮に対応できなくなり、やがて目に見えないほどの小さな亀裂(マイクロクラック)が生じます。最初は水がにじむ程度かもしれませんが、一度できた亀裂は水圧によって徐々に広がり、ポタ、ポタ…という水滴の滴下から、やがてツーっと糸を引くような漏水へと発展していくのです。

水漏れサインを見逃さない!セルフチェックリスト

このような静かな水漏れは早期発見が何よりも重要です。月に一度は以下の点を確認してみてください。

- □ 蛇口の根元やハンドル部分が常に湿っていたり、濡れていたりしないか。

- □ 給水ホースと蛇口の接続ナット周辺に、白いカルキ跡や青緑色のサビ(緑青)が付着していないか。

- □ 洗濯機パン(防水パン)や床に、原因不明の水たまりやシミができていないか。

- □ 給水ホースの表面を触ってみて、硬くなっていたり、ひび割れが起きていたりしないか。

一つでも当てはまる項目があれば、それは部品が劣化しているサインかもしれません。早急な部品交換や専門家による点検を検討しましょう。

洗濯の都度、蛇口を閉めるという行為は、部品が水圧から解放される「休息時間」を与えることにつながります。これにより、部品の劣化スピードを大幅に遅らせ、結果的に製品全体の寿命を延ばすことにもなるのです。

開けっ放しは水道代に影響する?

「蛇口を開けっ放しにすると、水が出続けて水道代が上がるのでは?」という疑問もよく聞かれます。この点に関しては、「正常時であれば水道代は変わらないが、一度トラブルが起きると経済的に壊滅的な打撃を受ける可能性がある」というのが正確な答えになります。

現代の洗濯機は、設定された水位まで水が溜まると、本体内部にある「電磁弁(ソレノイドバルブ)」という電子制御の弁が自動で閉まり、給水を停止します。そのため、洗濯機やホースが完全に正常な状態であれば、蛇口が開いていても水が勝手に流れ続けることはなく、水道代に影響はありません。

しかし、問題は前述したような「ホースの離脱」や「部品の劣化」による水漏れが発生した場合です。その被害は甚大です。例えば、一般的な家庭の蛇口から1分間に流出する水量は約12リットルと言われています。仮に、あなたが仕事で8時間家を留守にしている間にホースが完全に外れたとしましょう。

12リットル/分 × 60分 × 8時間 = 5,760リットル(5.76立方メートル)

これだけの水が、たった8時間で失われる計算になります。東京都水道局の料金(2024年時点、呼び径20mm)で換算すると、水道料金と下水道料金を合わせて約2,000円に相当します。もしこれが24時間続けば、単純計算で6,000円、1週間気づかなければ4万円以上の損失です。

漏水による水道料金の減免制度について

多くの自治体では、地下の給水管など発見が困難な場所での漏水に対して、水道料金の一部を減免する制度を設けています。しかし、蛇口の閉め忘れや、地上に出ている給水設備の故障(まさに今回のケース)は、多くの場合で減免の対象外となります。つまり、漏れた分の水道代は、原則として全額自己負担となる可能性が高いのです。詳しくは、お住まいの自治体の水道局ウェブサイトをご確認ください。

「普段は大丈夫」という油断が、数万円単位の思わぬ出費に直結するリスクを、蛇口を開けっ放しにするという行為は常に内包しているのです。

マンションやアパートでは特に注意が必要

ここまで主に自身の家への被害について解説してきましたが、集合住宅にお住まいの場合、問題はさらに深刻化します。なぜなら、階下の住人への「漏水事故」という、加害者になってしまうリスクが伴うからです。

万が一、洗濯機の水漏れが原因で階下の部屋にまで被害が及んだ場合、その損害を賠償する責任は、原則として水漏れを発生させた側の居住者が負うことになります。その被害範囲は、私たちが想像するよりもずっと広範囲に及びます。

- 階下の天井や壁紙の張り替え費用

- テレビ、パソコン、オーディオ機器などの家電製品の弁償費用

- ソファ、ベッド、高級家具、衣類などの弁償費用

- 水濡れにより休業せざるを得なくなった店舗の営業補償

- 階下の居住者が一時的にホテル暮らしをする場合の宿泊費用

これらの賠償額は、被害の程度によっては総額で数百万円から、場合によっては1,000万円を超えることも珍しくありません。実際に、独立行政法人国民生活センターには、洗濯機の給水ホースが外れたことによる漏水事故の相談が多数寄せられています。

あなたの保険は大丈夫?「個人賠償責任保険」を今すぐチェック!

このような日常生活における賠償事故に備えるための保険が「個人賠償責任保険」です。多くの場合、火災保険や自動車保険、傷害保険、あるいはクレジットカードの特約として付帯されています。しかし、「加入しているつもり」でも、補償額が十分でなかったり、補償の対象範囲が限定的だったりするケースもあります。この機会に、ご自身の保険証券を確認し、以下の点をチェックしておくことを強く推奨します。

| チェック項目 | 確認のポイント |

|---|---|

| 加入の有無 | そもそも個人賠償責任保険(または同等の特約)に加入しているか。 |

| 補償限度額 | 対人・対物の賠償額はいくらか。(最近では1億円以上が一般的) |

| 示談交渉サービス | 保険会社が被害者との交渉を代行してくれるサービスが付いているか。 |

| 補償対象者の範囲 | 本人だけでなく、同居の家族も対象になっているか。 |

もちろん、保険に入っていれば安心というわけではありません。事故を起こせば、保険料が上がったり、何よりご近所との関係性に修復困難な亀裂が入ってしまったりする可能性があります。蛇口を閉めるというわずか数秒の行動は、こうした計り知れないリスクからあなた自身とご近所を守る、最も簡単で効果的な「防災」なのです。

全自動やドラム式洗濯機でも蛇口は閉めるべき?

「うちの洗濯機は、購入したばかりの高性能なドラム式だから大丈夫」「全自動で賢いから、水漏れなんてしないはず」といった声も聞かれます。確かに、近年の洗濯機は節水性能やセンサー技術が飛躍的に向上し、本体内部の安全性は非常に高くなっています。

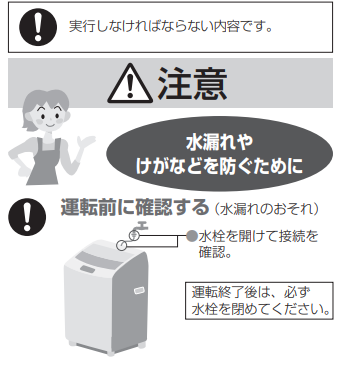

しかし、ここで明確にしておかなければならないのは、どれだけ洗濯機本体が高性能になっても、蛇口から本体までの「給水システム」の物理的な構造は、数十年前からほとんど変わっていないという事実です。パナソニック、日立、東芝といった主要な家電メーカーも、その取扱説明書の「安全上のご注意」といった項目で、例外なく「洗濯時以外は、必ず蛇口を閉める」よう明記しています。

メーカーが蛇口を閉めるよう指示する理由

メーカーは自社製品の安全性を熟知しています。その上でなお蛇口を閉めるようユーザーに求めるのは、以下の理由からです。

- 管理外のリスク:給水ホースや蛇口、水道管の状態は、メーカーの管理の及ばない範囲であるため。

- 予期せぬ事態への備え:地震や凍結、誤った設置など、予期せぬ外部要因による事故を防ぐため。

- PL法上の責任:製造物責任法(PL法)に基づき、製品の安全な使用方法をユーザーに告知する義務があるため。

むしろ、洗濯から乾燥までを一台でこなし、長時間運転が当たり前となった現代の洗濯機こそ、リスクは高いと考えるべきかもしれません。夜間にタイマー運転をしたり、外出中に洗濯を済ませたりと、人の目が届かない時間帯に稼働させることが多いからです。その間に水漏れが発生すれば、発見が大幅に遅れ、被害が拡大するのは必至です。

結論として、洗濯機が全自動であろうと、最新のドラム式であろうと、その種類や価格に関わらず、「洗濯が終わったら蛇口を閉める」という安全の基本原則に例外はないのです。

洗濯機を長期間使わないときの正しい対応

年末年始の帰省、夏休みの旅行、あるいは急な出張など、数日以上にわたって家を留守にする際は、普段以上に洗濯機周りの安全対策を徹底する必要があります。誰もいない密室で水漏れが発生した場合、発見されるまで水は流れ続け、その被害は計り知れないものになるからです。

長期不在時には、単に蛇口を閉めるだけでなく、以下のステップを踏むことで安全性を格段に高めることができます。

【完全版】長期不在時の洗濯機・水回り安全対策マニュアル

- 洗濯機の蛇口を確実に閉める

これは絶対の基本です。ハンドルが固くなっていないか、きちんと最後まで閉まっているかを指差し確認しましょう。 - (可能であれば)家全体の水道の元栓を閉める

これが最も確実で究極の安全策です。マンションの場合は玄関横のパイプスペース内、戸建ての場合は敷地内の地面にあるメーターボックス内に元栓があります。事前に場所と閉め方を確認しておきましょう。これを閉めておけば、洗濯機だけでなく、トイレやキッチンなど家全体の水漏れリスクをゼロにできます。 - 洗濯機の「水抜き」を行う

特に冬季や寒冷地では、洗濯機内部やホース内に残った水が凍結し、膨張して部品を破壊する恐れがあります。取扱説明書に従って「水抜き」作業を行ってください。【一般的な水抜きの手順】

① 蛇口を閉めた状態で、電源を入れ、標準コースで1分ほど運転する(給水ホース内の水を抜く)。

② 電源を切り、給水ホースを蛇口から外す。

③ 再び電源を入れ、脱水コースを最低時間で運転する(洗濯槽内の水を抜く)。

④ 最後に、本体下部にある排水フィルター(糸くずフィルター)を緩めて、内部に残った水を完全に排出する。

※機種によって手順は異なります。必ずご使用の洗濯機の取扱説明書をご確認ください。

- 電源プラグをコンセントから抜く

落雷によるサージ電流で電装部品が故障するのを防ぐため、また、待機電力の節約にもなります。

「たかが数日だから」という油断が、楽しい思い出を台無しにする最悪の結末を招きかねません。出発前の慌ただしい時間の中でも、この「安全の儀式」だけは、必ず実行する習慣をつけましょう。

これで安心!洗濯機の蛇-口、閉めるべきかどっちかの疑問を解消する対策

- 基本は毎回閉める習慣をつけよう

- ついやってしまう蛇口の閉め忘れを防ぐには

- 賃貸でも可能?緊急止水弁付き蛇口への交換

- 定期的な点検でトラブルを未然に防ぐ

- まとめ:洗濯機の蛇口を閉めるべきかどっちかの最終結論

基本は毎回閉める習慣をつけよう

さて、ここまで洗濯機の蛇口を開けっ-放しにすることの様々なリスクを詳述してきました。ここまでお読みいただいた方なら、もう結論はお分かりでしょう。あらゆるリスクを最も低コストで、かつ確実に回避する方法、それは「洗濯が終わるたびに、必ず蛇口を閉める」という行動を、毎日の揺るぎない「習慣」にすることです。

これは、精神論や根性論ではありません。家の鍵をかける、ガスコンロの元栓を閉める、といった安全確認行動と全く同じレベルの、極めて合理的なリスク管理手法なのです。大手住宅設備メーカーであるLIXILやTOTOなども、その公式サイトや製品カタログにおいて、洗濯機用水栓の安全な使用方法として、使用時以外の閉栓を推奨しています。これは、製品を知り尽くしたプロフェッショナルたちからの、最も信頼できるアドバイスと言えるでしょう。

「if-thenプランニング」で習慣化を加速させる

ただ「閉めよう」と意識するだけでは、忙しいと忘れてしまいがちです。そこで私がお勧めしたいのが、「if-thenプランニング」という心理学のテクニックです。「もしXをしたら、Yをする」というルールをあらかじめ決めておくことで、行動が自動化されやすくなります。

今回のケースであれば、「もし、洗濯物を取り出してカゴに入れたら、すぐに蛇口を閉める」という具体的なルールを設定します。「洗濯物を取り出す」という日常の行動(if)が、「蛇口を閉める」という行動(then)のトリガー(引き金)になるのです。これを数週間繰り返すだけで、脳がこの一連の流れを一つのセットとして記憶し、やがて何も意識しなくても自然と手が動くようになりますよ。

確かに、最初のうちは面倒に感じるかもしれません。しかし、その一瞬の手間を惜しむことで生じる可能性のある、水浸しになった部屋の惨状、途方に暮れる片付け作業、階下への謝罪行脚、そして数十万円にも及ぶ賠償請求…。これらを想像すれば、蛇口をひねるほんの数秒の動作が、いかに価値のある「未来への投資」であるかをご理解いただけるはずです。

ついやってしまう蛇口の閉め忘れを防ぐには

「毎回閉めるべきなのは分かった。でも、人間だから忘れることもある…」その通りです。特に小さなお子さんがいるご家庭や、仕事で疲れ切って帰宅した後など、うっかりミスは誰にでも起こり得ます。そこで、そんなヒューマンエラーを物理的に、あるいは視覚的に防ぐための具体的な対策をいくつかご紹介します。

対策1:アナログなリマインダーで視覚に訴える

最も手軽で即効性があるのが、蛇口周りに物理的な「目印」を設置する方法です。人間の脳は、日常の風景の中に「違和感」があると、それに注意を向けるようにできています。

- ラミネート加工した注意書き:「洗濯終わったら蛇口閉める!」と大きく書いた紙をパウチし、蛇口のすぐ上の壁に貼る。湿気に強く、長期間使えます。

- 結束バンドやリボン:蛇口のハンドル部分に、あえて派手な色のリボンや結束バンドを結びつけておく。視界に入るたびに「これは何だっけ?」と思い出すきっかけになります。

- ホワイトボードの活用:洗濯機の側面にマグネット式の小さなホワイトボードを貼り、「蛇口OK!」といったチェック項目を作っておく。

対策2:テクノロジーを活用して自動化する

より確実性を求めるなら、文明の利器を活用する手もあります。

閉め忘れ防止グッズ比較表

| 対策グッズ | 概要 | メリット | デメリット | 費用目安 |

|---|---|---|---|---|

| 水道用タイマー(散水タイマー) | 蛇口と給水ホースの間に設置。設定時間のみ通水させる装置。 | ・物理的に水の供給を止められる ・閉め忘れを100%防げる | ・洗濯時間に合わせて都度設定が必要 ・製品によっては水圧が弱まることも ・取り付けに工具が必要な場合がある | 3,000円~8,000円 |

| スマートプラグ + 電磁弁 | 電磁弁を水道管に設置し、スマートプラグ経由で電源を制御。スマホで開閉する。 | ・遠隔操作が可能 ・タイマー設定などが柔軟 | ・設置のハードルが非常に高い(要DIY知識) ・停電時やWi-Fi障害時に操作不能になる ・コストが高い | 15,000円~ |

水道用タイマーは、本来は庭の水やりなどに使われるものですが、洗濯機に応用することで閉め忘れを物理的に防ぐことが可能です。ただし、毎回タイマーをセットする手間が発生するため、蛇口を閉める手間とどちらが良いか、という選択になります。究極の安全策としては有効ですが、多くの方にとっては、次に紹介する「緊急止水弁付き蛇口」への交換が最も現実的で効果の高い解決策となるでしょう。

賃貸でも可能?緊急止水弁付き蛇口への交換

水漏れ対策の「切り札」とも言える設備が、「緊急止水弁(オートストッパー)付き水栓」です。これは、単なる蛇口ではなく、内部に安全装置が組み込まれた特殊な水栓です。

その仕組みは、蛇口の先端部分(給水ホースを接続する部分)にあります。この先端部分は「ニップル」と呼ばれ、内部にバネ仕掛けの弁が内蔵されています。給水ホースをカチッと接続すると、ホース側の部品がこの弁を押し込むことで水が流れるようになります。そして、万が一ホースが外れると、押し込まれていた力が解放され、瞬時にバネが弁を閉じることで水の流れを自動でストップさせるのです。

この設備があれば、「ホースが外れて水が噴き出し続ける」という最悪の事態だけは、ほぼ100%防ぐことができます。近年の新築物件では標準装備となっていることが多いですが、築年数の古い物件にお住まいの方でも後付けで交換することが可能です。

賃貸物件での蛇口交換・実践ステップ

「でも、賃貸だから勝手に工事なんてできない…」と諦める必要はありません。緊急止水弁への交換は、設備の劣化を防ぎ、物件の安全性を高める「価値向上」につながる改修です。そのため、事前に大家さんや管理会社にきちんと相談すれば、許可を得られるケースがほとんどです。以下のステップで交渉してみましょう。

- 現状の確認と情報収集:まず、現在の蛇口に緊急止水弁機能がないことを確認します。次に、交換にかかる費用の概算(製品代+工事費)を、インターネットなどで調べておきます。相場は15,000円~25,000円程度です。

- 管理会社・大家さんへ相談:「洗濯機の水漏れによる階下への影響が心配なので、自費で構わないので、より安全性の高い緊急止水弁付きの蛇口に交換させていただけないでしょうか?」と、低姿勢かつ具体的に相談します。

- 交渉と許可の取得:大家さんによっては、費用の一部または全額を負担してくれる場合もあります。いずれにせよ、必ず「書面」で許可を得ておくと後のトラブルを防げます。

- 業者への依頼:お住まいの地域の「水道局指定給水装置工事事業者」に依頼するのが最も安心です。無資格の業者に依頼すると、ずさんな工事で新たな水漏れの原因になることもあります。

蛇口の閉め忘れ自体を防ぐものではありませんが、万が一の際の被害を最小限に食い止める「フェイルセーフ」として、これほど心強い設備はありません。少しの投資で未来の大きな安心を手に入れられると考え、ぜひ前向きに検討してみてください。

定期的な点検でトラブルを未然に防ぐ

蛇口を毎回閉める習慣を身につけ、さらに緊急止水弁付き蛇口に交換したとしても、それでメンテナンスフリーになるわけではありません。自動車に車検があるように、洗濯機の給水設備にも定期的な「健康診断」が必要です。見えないところで劣化は静かに進行しています。月に一度の「水回りチェックデー」を設けるなどして、以下の項目を点検する習慣をつけましょう。

プロが教える!洗濯機給水設備のセルフ点検マニュアル

| 点検箇所 | チェック項目 | 正常な状態 | 異常のサインと対処法 |

|---|---|---|---|

| 蛇口本体 | ハンドルの操作感 | 適度な固さでスムーズに開閉できる | 異常: 異常に固い、空回りする、水が完全に止まらない 対処: 無理に力を加えず、水道業者に内部パッキン(ケレップ/スピンドル)の交換を依頼する |

| 根元の状態 | 乾いている | 異常: じっとりと濡れている、水がにじんでいる 対処: 根元のシールテープやパッキンの劣化が考えられるため、業者に点検を依頼する | |

| 給水ホース | 見た目と手触り | 弾力があり、表面は滑らか | 異常: 表面にひび割れがある、カチカチに硬化している、一部が膨らんでいる 対処: 破裂寸前のサイン。すぐに新しいホースに交換する(推奨交換時期:4~5年) |

| 接続部(両端) | ナットがしっかりと締まっている | 異常: ナットが緩んでいる、接続部から水がにじむ 対処: 一度水を止め、ナットを締め直す。改善しない場合は内部のパッキンを交換する |

特に見落としがちなのが、給水ホース自体の寿命です。樹脂製のホースは紫外線や温度変化に弱く、見た目に問題がなくても内部で劣化が進行している場合があります。多くのメーカーは4〜5年での交換を推奨しています。「引っ越した時からずっと同じホースを使っている」という方は、それがいつから使われているものか確認し、年数が経っているようであれば予防的に交換しておくのが賢明です。

こうした地道な点検と予防メンテナンスこそが、突然の悲劇を防ぎ、平穏な日常を守るための最も確実な方法なのです。

まとめ:洗濯機の蛇口を毎回閉めるべきかどっちが正しい?の最終結論

今回は、「洗濯機 蛇口 閉める どっち」という、多くの人が抱える素朴ながらも重要な疑問について、あらゆる角度からその答えを深掘りしてきました。長い内容になりましたので、最後にこの記事でお伝えしたかった最も重要な結論を、改めてリスト形式でまとめます。

- 洗濯機の蛇口は、安全と安心のため「毎回必ず閉める」が唯一の正解である

- 開けっ放しは、給水ホースと部品に絶えず水圧をかけ続け、劣化を早める行為に他ならない

- ホースが外れた場合の水漏れは、床への浸水だけでなく、高額な水道代の請求にもつながる

- マンション等の集合住宅では、階下への漏水事故により数百万円単位の損害賠償責任を負うリスクがある

- 個人賠償責任保険への加入は必須だが、事故を未然に防ぐ努力がそれ以上に重要である

- 全自動やドラム式など、洗濯機の種類や価格に関わらず、蛇口を閉めるという原則に例外はない

- 長期不在時には蛇口を閉めるだけでなく、可能なら水道の元栓を閉め、洗濯機の水抜きを行うのが万全の対策

- 「洗濯物をカゴに入れたら蛇口を閉める」など、行動をセットにして習慣化するのが効果的

- 万が一の保険として、ホースが外れても自動で水が止まる「緊急止水弁付き蛇口」への交換を強く推奨する

- 賃貸物件でも、大家さんや管理会社に相談すれば、自費または大家さん負担で交換できる可能性が高い

- どんな対策をしても、月に一度はホースのひび割れや接続部の緩みなどを点検する習慣を持つことが大切

- 給水ホースは消耗品であり、4~5年を目安に予防的に交換することが推奨される

- 蛇口をひねるほんの数秒の手間は、未来の莫大な手間と出費、精神的苦痛を防ぐための最も賢明な投資である

今日から、ぜひ洗濯の最後の仕上げとして「蛇口を閉める」という新しい習慣を加えてみてください。その小さな一手間が、あなたの快適で安全な毎日を末永く支えてくれるはずです。