※この記事にはプロモーションが含まれています。

洗濯を終えた後の、少し湿った空気と柔軟剤の香りが漂うランドリールーム。気持ちの良い瞬間のはずが、ふと視線を落とすと、洗濯槽の底に取り残された濡れた洗濯ネットが…。そんな経験、誰にでもあるのではないでしょうか。「後で干そう」と思ってそのまま忘れてしまったり、「とりあえず洗濯カゴの隅にでも」と丸めて置いてしまったり。日常の些細なワンシーンですが、実はその行動が、後々の大きな悩みの種になっているかもしれません。

この記事では、多くの人が見過ごしがちな「使用後の洗濯ネット」に焦点を当てます。「そもそも洗濯ネットは使用後どうするのが正解なの?」という基本的な疑問から、濡れた洗濯ネットの正しい干し方、そして気になるカビ対策まで、徹底的に掘り下げていきます。

さらに、「洗濯ネットはどこに置くのが一番使いやすい?」という収納場所の悩みに対しても、100均で手に入る便利なフックや、デッドスペースを有効活用できるマグネットを使った洗濯機横収納、見た目もすっきりするおしゃれな収納術など、今日からすぐに真似できる具体的なアイデアを豊富に紹介します。洗濯ネットを干すという一手間から始まる、清潔で効率的なランドリー空間づくりの全てを、ここに凝縮しました。

- 濡れたまま洗濯ネットを収納することの具体的なリスクが深く理解できる

- 洗濯ネットをカビや雑菌から守るためのプロレベルの干し方がわかる

- 100均や無印などの身近なアイテムを使った、明日から真似できる収納アイデアが見つかる

- ごちゃつきがちな洗濯機周りを、機能的かつおしゃれに整える方法がわかる

洗濯ネットの収納、濡れたままは絶対ダメ!基本の扱い方

- なぜダメ?濡れたまま収納するリスク

- 洗濯ネットは使用後どうする?干すのが基本

- 湿気とカビを防ぐ濡れた洗濯ネットの干し方

- 洗濯ネットはどこに置くのが正解?

- 万が一カビが生えた時の対処法

なぜダメ?濡れたまま収納するリスク

洗濯を終えた直後の洗濯ネットは、見た目以上に多くの水分を含んでいます。これを乾かさずに放置することは、見えない敵であるカビや雑菌に「どうぞ、ここで繁殖してください」と快適な住処を提供しているようなものです。具体的にどのようなリスクが潜んでいるのか、詳しく見ていきましょう。

主なリスクは、大きく分けて以下の3つです。

1. カビの発生と健康への影響

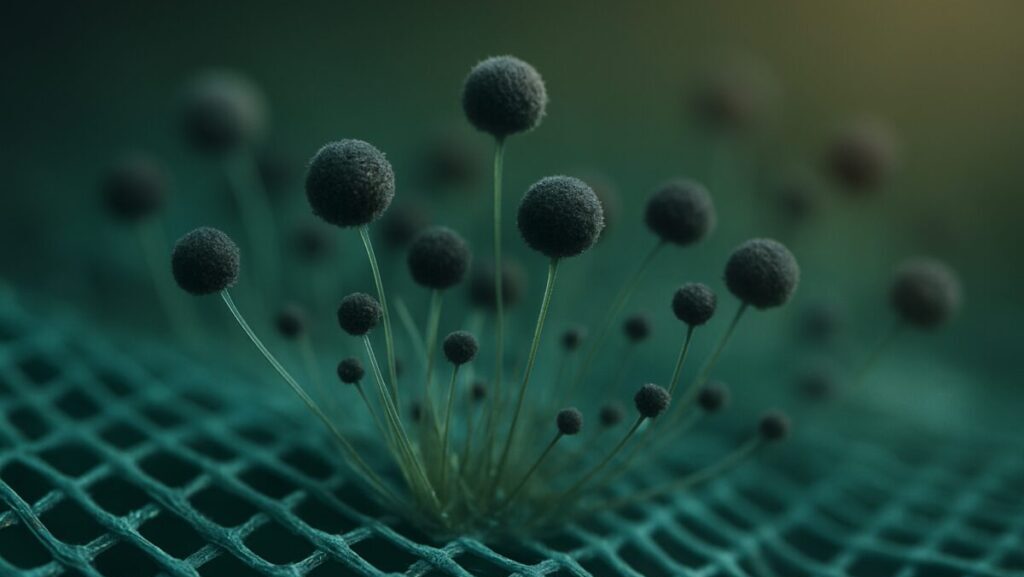

最も深刻なリスクが、カビの発生です。特に注意したいのが、お風呂のタイル目地などでもおなじみの黒カビ(クラドスポリウム)です。黒カビは、わずかな水分と栄養分(洗濯物から移った皮脂や洗剤カスなど)があれば、どこでも繁殖します。濡れた洗濯ネットを丸めて放置すると、網目の内側や縫い目の部分から黒い点々として現れ始め、一度根を張ると繊維の奥深くまで菌糸を伸ばすため、表面を洗っただけではなかなか除去できません。

カビは見た目の不快さだけでなく、アレルギー性鼻炎や気管支喘息、皮膚炎などの原因となるアレルゲンでもあります。特に、免疫力が未発達な小さなお子様や、抵抗力が落ちているご高齢の方がいるご家庭では、カビの胞子を吸い込むことによる健康リスクを軽視できません。

カビは住環境全体の問題

文部科学省の資料においても、カビがアレルギー疾患の原因となる可能性が示されています。洗濯ネット一つの問題と捉えず、住環境全体の衛生を保つという意識が大切です。(参照:文部科学省「カビ対策マニュアル」)

2. 雑菌の繁殖と「ゾンビ臭」の発生

生乾きの洗濯物から発生する、あのモワッとした嫌な臭い。その主な原因菌の一つが「モラクセラ菌」です。この菌は水分がある環境で活発に増殖し、フンのような代謝物を排出します。これが、悪臭の正体です。濡れた洗濯ネットは、まさにモラクセラ菌にとって最高の繁殖場所。一度この菌が繁殖してしまうと、ネット自体が臭いの発生源となり、次に洗う清潔なはずの衣類にまで菌と臭いが移ってしまう「二次汚染」を引き起こします。洗っても洗っても取れないこのしつこい臭いは、通称「ゾンビ臭」とも呼ばれています。

3. 洗濯ネット自体の劣化と経済的損失

常に湿った状態に置かれることは、洗濯ネットの素材にもダメージを与えます。ポリエステルなどの化学繊維は比較的丈夫ですが、それでも長時間の湿気は繊維の強度を低下させます。特に、デリケートな衣類を守るための細かい網目や、衣類の出し入れをスムーズに行うためのファスナー部分は劣化しやすく、破れや破損の原因となります。結果的に、洗濯ネットの寿命を著しく縮めてしまい、頻繁に買い替えるという余計な出費につながってしまうのです。

このように、濡れたまま放置する行為は、衛生的にも、経済的にも、何一つ良いことがありません。大切な衣類と家族の健康を守るためにも、使用後の正しいケアが不可欠なのです。

洗濯ネットは使用後どうする?干すのが基本

では、使い終わった洗濯ネットの正しい扱い方とは何でしょうか。その答えは驚くほどシンプルです。それは、「洗濯ネットも“洗濯物の一つ”として捉え、他の衣類と全く同じように干して乾かす」ということです。

この単純な習慣を身につけるだけで、前述したカビや臭いのリスクの大部分は回避できます。洗濯機から洗濯物を取り出す際、洗濯ネットだけを洗濯槽の底に残してしまうのは、いわば仲間外れにしているのと同じ。ぜひ、最後の仲間として一緒に救出してあげてください。

私自身、「洗濯ネットを干す」という行為を、洗濯という一連の家事の「最後の仕上げ」と位置づけています。全ての洗濯物を干し終え、ピンチハンガーの端にちょこんと吊るされた洗濯ネットを見ると、「今日も洗濯、完璧に終わった!」という小さな達成感を得られるんです。家事をゲーム感覚で楽しむ、ちょっとしたコツかもしれませんね。

そして、この習慣は洗濯ネットだけでなく、洗濯機本体を清潔に保つことにも直結します。洗濯槽の中は、私たちが思う以上に湿気がこもりやすく、カビや雑菌が繁殖しやすい暗くてジメジメした環境です。洗濯が終わった後、濡れたネットを放置することは、洗濯槽の湿度をさらに高め、カビの温床を作る手助けをしてしまいます。

洗濯機の取扱説明書にも、使用後はフタを開けて内部を乾燥させることが推奨されています。つまり、洗濯ネットを取り出して干すことは、ネットと洗濯槽、両方の衛生を守るための理にかなった行動なのです。

湿気とカビを防ぐ濡れた洗濯ネットの干し方

洗濯ネットをただ何となく干すだけでは、その効果は半減してしまいます。より早く、より確実に、そして衛生的に乾かすためには、いくつかの重要なポイントがあります。ここでは、湿気とカビを徹底的に防ぐための、プロレベルの干し方をご紹介します。

基本のポイント:風通しを最大限に確保する

乾燥の基本は、いかに効率よく水分を蒸発させるか、という点に尽きます。そのためには「風の通り道」を作ることが何よりも重要です。

- 形を整え、裏返す:干す前には、くしゃくしゃになったネットを両手で挟んでパンパンと数回叩き、シワを伸ばします。可能であれば、裏返して干すと、縫い目や生地が重なった部分までしっかりと乾かすことができます。

- ファスナーは全開に:これが最も重要なポイントです。ファスナーを完全に開け、ネットの口を大きく広げることで、内部に空気が循環し、乾燥効率が劇的に向上します。閉じたままだと、内部に湿気がこもり、せっかく干しても意味がありません。

- ピンチハンガーで立体的に干す:ピンチハンガー(角ハンガー)を使う際は、ネットの数カ所をピンチで留め、布と布が接触しないように立体的な空間を作りましょう。例えば、ネットの口を開いた状態で、両端をピンチで留めて筒状になるように干すと、風が通り抜けやすくなります。

シーン別・干し方の応用テクニック

ライフスタイルや住環境によって、干す場所は様々です。それぞれのシーンに合わせた最適な方法を見ていきましょう。

| シーン | 干し方のポイントとコツ |

|---|---|

| 屋外(ベランダなど) | 直射日光は殺菌効果も期待できますが、長時間当てすぎると生地の劣化を早める可能性があります。風通しの良い日陰に干すのが最も理想的です。物干し竿に直接かける場合は、ハンガーなどを使って空間を作り、竿との接地面をなくすと乾きが早くなります。 |

| 室内 | 窓際や鴨居など、空気が動きやすい場所を選びます。エアコンの風が当たる場所も効果的です。特に、除湿運転や衣類乾燥モードを使えば、効率よく湿気を取り除くことができます。扇風機やサーキュレーターで直接風を送るのは、最も手軽で効果的な方法の一つです。 |

| 浴室 | 浴室乾燥機(換気乾燥暖房機)がある場合は、最高の乾燥スペースになります。換気扇を回すだけでも、湿った空気を排出し、乾燥を促進する効果があります。入浴後の湿気がこもった状態ではなく、換気してある程度乾いた状態で干しましょう。 |

これらのテクニックを駆使して、洗濯ネットを常にカラッと清潔な状態に保ち、カビや雑菌が住み着く隙を与えないようにしましょう。

洗濯ネットはどこに置くのが正解?

しっかりと乾燥させた洗濯ネット。しかし、その後の「置き場所」が定まっていないと、結局リビングのソファの上や洗面台の隅に追いやられ、散らかりの原因になってしまいます。整理収納のプロが口を揃えて言う基本原則は、「使う場所のすぐ近くに、使うモノの定位置を作る」ことです。この原則に従えば、洗濯ネットの最適な置き場所は自ずと見えてきます。

最有力候補は「洗濯機の周辺」

洗濯ネットを使うのは、言うまでもなく洗濯機の前です。洗濯物を仕分けるタイミングで、「これはネットに入れよう」と判断します。その瞬間に、サッと手を伸ばせば届く範囲に収納場所があれば、一連の動作が非常にスムーズになり、時短にも繋がります。

具体的には、以下のような場所が考えられます。

- 洗濯機本体の側面

- 洗濯機上のデッドスペース(棚やラック)

- 洗濯機と壁の間のわずかな隙間

- 洗面台の収納棚や引き出し

「乾かす場所」と「収納場所」は分けて考える

ここで重要なのは、「濡れたネットを一時的に乾かす場所」と「乾いたネットを保管する収納場所」を明確に区別することです。例えば、お風呂場に干したネットが乾いたからといって、そのままお風呂場に置きっぱなしにしては、次の人が使う時に邪魔になったり、再び湿気を吸ってしまったりする可能性があります。乾いたらすぐに、決めた定位置(洗濯機の周辺)に戻す、この一手間がスッキリとした空間を維持する秘訣です。

通気性を考慮した収納を

完全に乾かしたつもりでも、梅雨時など湿度の高い季節には、わずかな湿気が残っていることも考えられます。そのため、収納する際も密閉された容器や、ぎゅうぎゅうに詰め込む引き出しは避けるのが賢明です。理想的なのは、メッシュ素材のボックスや、通気性の良いカゴ、あるいはこの後の章で紹介する「吊るす収納」のように、常に空気に触れる状態を保てる方法です。この少しの配慮が、長期的に見てカビのリスクを最小限に抑えることに繋がります。

万が一カビが生えた時の対処法

どんなに気をつけていても、「うっかり干し忘れてしまった」「旅行から帰ってきたら黒い点が…」など、カビを発生させてしまうことは誰にでも起こり得ます。そんな時も、パニックになる必要はありません。カビの程度が軽ければ、家庭にあるアイテムで対処することが可能です。

ステップ式・カビ取り実践ガイド

軽度の黒カビであれば、衣類用の酸素系漂白剤が有効です。塩素系漂白剤に比べて生地へのダメージや色落ちのリスクが少なく、ツンとした臭いも穏やかなのが特徴です。

- 準備:ゴム手袋、バケツや洗面器、酸素系漂白剤(粉末タイプがおすすめ)、40℃~50℃のお湯を用意します。

- つけ置き液を作る:バケツにお湯を張り、パッケージの表示に従って酸素系漂白剤を溶かします。温度が非常に重要で、酸素系漂白剤の主成分である過炭酸ナトリウムは、この温度帯で最も効果的に働き、洗浄力が高まります。

- つけ置き:カビの生えた洗濯ネットをつけ置き液に完全に沈め、30分から1時間ほど放置します。カビがひどい場合は、2時間程度まで延長しても良いでしょう。

- すすぎ:時間が経ったら、ネットをよくすすぎます。この時、歯ブラシなどでカビの部分を優しくこすると、落ちやすくなる場合があります。(ただし、生地を傷めないよう力加減には注意してください)

- 乾燥:最後は、通常通り風通しの良い場所で完全に乾かします。

漂白剤使用時の注意点

大手洗剤メーカーである花王の公式サイトでも、酸素系漂白剤の正しい使い方として、お湯の温度やつけ置き時間が推奨されています。金属製のファスナーが付いている洗濯ネットは、漂白剤によって変質する可能性があるため、目立たない部分で試してから使用するか、使用を避けるのが無難です。必ず製品の注意表示を確認してください。(参照:花王株式会社 ワイドハイター PRO 粉末タイプ)

プロの判断:買い替えの見極めも重要

上記の対処法を試してもカビが全く落ちない場合や、カビがネット全体に広がっている場合は、残念ながらその洗濯ネットの寿命です。カビは繊維の奥深くまで根を張っているため、見た目以上に菌が残存している可能性があります。そのようなネットを使い続けることは、洗濯のたびに他の衣類へカビ菌を撒き散らしているのと同じことです。

洗濯ネットは、大切な衣類を守るための「道具」であると同時に、衛生を保つための「消耗品」でもあります。100円ショップなどでも高品質なものが手に入る時代です。清潔な洗濯環境を維持するためにも、時には「ありがとう」と感謝して手放す潔さも必要です。

濡れたままを防ぐ!洗濯ネットのおすすめ収納アイデア

さて、ここからは実践編です。洗濯ネットを清潔に保つための基本がわかったところで、次はそれをいかにストレスなく、そしてスマートに収納するかという課題に取り組んでいきましょう。これからご紹介するのは、単なるお片付け術ではありません。「洗濯の効率を上げる時短術」「散らかりがちな空間を美しく見せるインテリア術」そして「家族みんなが協力しやすくなる仕組みづくり」のヒントが詰まったアイデア集です。ご自宅のランドリールームの状況や、ご自身の性格に合った方法がきっと見つかるはずです。

- 【100均】フックを使った吊るす収納

- 【洗濯機横】マグネットで浮かせる収納

- 【無印・ニトリ】おしゃれなファイルボックス活用術

- 家族もわかる!ランドリーバッグで仕分け収納

- 【DIY】ワイヤーネットでオリジナルの収納を

- 【まとめ】洗濯ネットの収納は濡れたままにせず快適に

【100均】フックを使った吊るす収納

最もシンプルで、誰でも今日から始められるのが、100円ショップのフックを活用した「吊るす収納」です。この方法の最大のメリットは、収納している間も常に空気に触れているため、通気性が抜群に良いこと。万が一、少し湿り気が残っていても、吊るしておくことで自然に乾き、カビのリスクを限りなくゼロに近づけることができます。

フックの種類と活用例

100円ショップには多種多様なフックがあり、それぞれに特徴があります。設置場所や用途に合わせて賢く選びましょう。

- S字フック:ランドリールームにタオルバーや突っ張り棒があれば、これが最も手軽です。ステンレス製やプラスチック製、大きさも様々なので、バーの太さや掛けるネットの数に合わせて選びましょう。洗濯ネットのタグの輪っかや、ファスナーの持ち手部分を引っ掛けるだけで、立派な収納スペースの完成です。

- 粘着フック:洗濯機本体の側面や、ツルツルしたタイルの壁面など、平らな場所ならどこにでも設置できます。「貼ってはがせる」タイプを選べば、賃貸住宅でも安心して使え、気軽に位置の変更が可能です。耐荷重を必ず確認し、いくつかのフックを並べて、サイズ別にネットを管理するのがおすすめです。

- マグネットフック:洗濯機側面など、磁石がつく場所であればこれが最強です。強力なネオジム磁石を使ったタイプなら、大きめのネットを複数枚掛けてもずり落ちる心配がありません。フック部分がスイングするタイプを選ぶと、掛ける角度を自由に調整できて便利です。

「見せる収納」も意識して

最近の100円ショップでは、クリア素材でおしゃれなもの、アイアン調でスタイリッシュなものなど、デザイン性の高いフックもたくさん見つかります。洗濯ネット自体の色やデザインと合わせてコーディネートすれば、単なる収納ではなく、ランドリールームを彩る「見せる収納」としても楽しめます。

「吊るす収納」は、使いたい時に探す手間なくサッと取れ、使い終わったら洗濯物と一緒に干し、乾いたら定位置にサッと掛けるだけ。この一連の流れがスムーズに行えるため、面倒くさがりな方にこそ試していただきたい、究極の時短収納術です。

【洗濯機横】マグネットで浮かせる収納

洗濯機の側面は、マグネットが使える最高の収納ゴールデンスペースです。床に物を置かない「浮かせる収納」は、見た目がスッキリするだけでなく、床掃除の際にいちいち物をどかす手間が省けるという、非常に大きなメリットがあります。このデッドスペースを最大限に活用できるマグネット収納グッズは、近年の収納トレンドの中心的存在です。

定番から進化系まで!マグネット収納グッズ

様々なメーカーから便利なマグネット収納グッズが販売されていますが、ここでは代表的なものをいくつかご紹介します。

- マグネット式タオルハンガー:100円ショップでも手に入る定番アイテム。本来はタオルを掛けるものですが、ここにS字フックを組み合わせれば、複数の洗濯ネットを吊るすのに最適なホルダーになります。使用後の濡れたネットを、一時的に干しておく場所としても重宝します。

- 山崎実業「tower」シリーズ:シンプルかつ洗練されたデザインで絶大な人気を誇る「tower」シリーズには、洗濯ネット収納にぴったりのアイテムが豊富です。例えば、「洗濯機横マグネット収納ポケット」は、3段に分かれており、サイズ別にネットを丸めて入れるだけで美しく収納できます。強力なマグネットで安定感も抜群です。

- マグネット式バスケット・ラック:もう少し収納量が欲しい場合は、深さのあるバスケットタイプやラックがおすすめです。乾いたネットを畳まずにポイポイ投げ込むだけでも様になり、他の洗濯小物(洗剤、柔軟剤、ハンガーなど)も一緒に収納できる大容量タイプもあります。

筆者も「tower」シリーズのマグネット収納ポケットを愛用しています。それまではファイルボックスに畳んで収納していたのですが、丸めて入れるだけの手軽さに変えてから、洗濯のストレスが格段に減りました。少し値は張りますが、毎日のことなので、投資する価値は十分にあると感じています。

選ぶ際のチェックポイント

マグネット収納グッズを購入する際は、デザインだけでなく機能性もチェックしましょう。

- 耐荷重:収納したい物の重さに耐えられるか、必ず確認しましょう。

- マグネットの品質:「全面ラバーマグネット」など、洗濯機本体を傷つけにくい工夫がされているかもポイントです。

- サイズ:ご自宅の洗濯機の側面の広さや、湾曲具合にフィットするか、事前にメジャーで測っておくと失敗がありません。

洗濯機周りのスペースを有効活用し、機能的で美しいランドリールームを目指すなら、マグネット収納は最も有力な選択肢の一つと言えるでしょう。

【無印・ニトリ】おしゃれなファイルボックス活用術

「吊るす収納は生活感が出て少し苦手」「きっちり畳んで収納したい」という整頓好きな方には、無印良品やニトリなどで手に入るファイルボックスを使った収納が最適です。書類整理の定番アイテムですが、そのシンプルで汎用性の高いデザインは、洗濯ネットの収納にも驚くほどフィットします。生活感を上手に隠しつつ、誰が見ても分かりやすい機能的な収納システムを構築できます。

「立てる収納」が生み出す美しさと機能性

ファイルボックス活用の最大のポイントは、洗濯ネットを「立てて収納」することにあります。乾いた洗濯ネットを、それぞれの大きさに合わせて軽く畳み、ファイルボックスの中に書籍のように立てて並べていきます。この方法には、以下のようなメリットがあります。

- 一覧性が高い:上から見たときに、どこにどのサイズのネットがあるかが一目瞭然。使いたいネットを探して、中身を全部ひっくり返す…なんてことがなくなります。

- 取り出しやすい:隣のネットを崩すことなく、目的のネットだけをスッとスムーズに取り出すことができます。

- 省スペース:限られた棚のスペースに、効率よく多くのネットを収納することが可能です。

おすすめアイテムと応用テクニック

無印良品の「ポリプロピレンファイルボックス・スタンダードタイプ」や、ニトリの「A4ファイルケース Nオール」などが定番です。半透明のタイプを選ぶと、外からでも中身が把握しやすく便利です。さらに使いやすくするために、ブックエンドや100均の仕切り板を使って、「厚手着用」「おしゃれ着用」「小物用」など、用途別にエリアを区切るのもおすすめ。ラベリングをすれば、家族の誰もが迷わず使える完璧な収納システムの完成です。

ファイルボックスを置く場所は、洗濯機上の棚や、洗面台下の収納スペースが適しています。同じボックスで揃えることで、空間全体に統一感が生まれ、モデルルームのような洗練されたランドリースペースを演出できます。美しさと機能性を両立させたい方に、ぜひ挑戦していただきたい収納方法です。

家族もわかる!ランドリーバッグで仕分け収納

「きっちり畳んだり、細かく仕分けたりするのは正直面倒…」「自分だけでなく、家族にも片付けに協力してほしい」。そんな方には、大きめのランドリーバッグやバスケットを使った、究極にシンプルな「ポイポイ収納」がぴったりです。

この方法の目的は、完璧な整理整頓ではなく、「散らからない仕組み」と「家族の誰もができる簡単さ」を両立させることにあります。デザイン性の高い布製のランドリーバッグや、通気性の良いワイヤーバスケットなどを洗濯機の横に「ドン」と置きます。そして、乾いた洗濯ネットは、軽く丸めてそこに投げ込むだけ。このシンプルさが、継続の秘訣です。

家族を巻き込む仕組みづくりのコツ

この収納法を成功させるには、いくつかのコツがあります。

- 通気性の良い素材を選ぶ:これが絶対条件です。布製ならリネンやコットンキャンバス地、バスケットならワイヤー、メッシュ、ラタンなど、空気がこもらない素材を選びましょう。これにより、万が一少し湿ったものを入れてしまっても、カビのリスクを最小限に抑えられます。

- 「自分専用」で参加意識を高める:もしスペースに余裕があれば、家族一人ひとりに専用のランドリーバッグを用意するのも面白いアイデアです。「パパ用」「〇〇ちゃん用」と名前を付けておけば、自分の洗濯ネットは自分で管理するという意識が芽生え、自然と家事参加を促すことができます。

- 色やイラストで直感的にわかるように:まだ文字が読めない小さなお子さんには、バッグの色を変えたり、好きなキャラクターのシールを貼ったりして、「この色のカゴに入れてね」とゲーム感覚でお願いするのも効果的です。

完璧を目指さない、少し肩の力を抜いた収納方法。しかし、その効果は絶大です。「洗濯ネットがいつもどこかに行ってしまう」という家庭内の小さなイライラを解消し、家族みんなが気持ちよく暮らすための、優しさに満ちた収納術と言えるでしょう。

【DIY】ワイヤーネットでオリジナルの収納を

「市販の収納グッズでは、うちの狭いスペースに合うものが見つからない」「自分の使いやすいように、もっと自由にカスタマイズしたい」。そんなこだわり派の方には、100円ショップのアイテムを組み合わせたDIY収納がおすすめです。中でも「ワイヤーネット」は、壁に穴を開けることなく、デッドスペースを機能的な収納壁面に変身させることができる、DIYの強い味方です。

基本の作り方と必要なアイテム

洗濯機と壁の間のわずかな隙間などを活用した、基本的な作り方をご紹介します。

【用意するもの】

- ワイヤーネット:設置したいスペースの幅や高さに合うサイズのもの。

- 突っ張り棒 (2本):ワイヤーネットを固定するための土台。強度のあるものを選びましょう。

- 結束バンド:ワイヤーネットと突っ張り棒を固定するために使います。

- ワイヤーネット専用パーツ:フック、カゴ、シェルフなど、収納したいものに合わせて選びます。

【作り方の手順】

- 設置したいスペースの天井と床(あるいは壁と壁)に、突っ張り棒を2本、ワイヤーネットの幅に合わせて平行にしっかりと固定します。

- 2本の突っ張り棒に、ワイヤーネットを結束バンドで固定します。上・中・下と、数カ所をしっかりと結びつけ、ぐらつかないようにします。

- あとは、ワイヤーネットのお好きな位置に、専用のフックやカゴを取り付けていくだけです。洗濯ネットを掛けるフック、洗濯バサミを入れる小さなカゴ、洗剤ボトルを置くシェルフなど、自分だけのオリジナル収納壁面の完成です。

DIY収納のメリットと注意点

この方法の最大のメリットは、ミリ単位でスペースを有効活用できる高いカスタマイズ性にあります。一方で、突っ張り棒の耐荷重や固定の甘さには注意が必要です。定期的に緩んでいないかチェックするなど、安全面への配慮も忘れないようにしましょう。自分だけの工夫を凝らして作り上げた収納スペースは、愛着もひとしお。毎日の洗濯が、もっと楽しくなること間違いなしです。

【まとめ】洗濯ネットの収納は濡れたままにせず快適に

この記事では、つい後回しにしがちな洗濯ネットの扱い方について、濡れたまま放置するリスクから、カビさせないための正しい干し方、そして毎日の洗濯がもっと快適になるスマートな収納アイデアまで、多角的に掘り下げてきました。最後に、この記事の最も重要なエッセンスをリストで振り返り、明日からの行動に繋げていきましょう。

- 濡れたままの洗濯ネットはカビ・雑菌・悪臭の温床であり、絶対にNG

- 使用後の洗濯ネットは「洗濯物の一部」と考え、必ず干すことを習慣にする

- 干す際はファスナーを全開にし、風通しの良い立体的な状態を作るのが鉄則

- 室内干しでは扇風機やサーキュレーターの活用が乾燥効率を上げるカギ

- 万が一カビが生えたら、慌てず40~50℃のお湯と酸素系漂白剤でつけ置き洗い

- 繊維の奥まで広がった頑固なカビは、無理せず買い替える勇気を持つ

- 収納場所は「使う場所の近く」が大原則、洗濯機の周辺がベストポジション

- 最も手軽なのは100均フックを使った「吊るす収納」、通気性も確保できる

- 洗濯機横のデッドスペースはマグネット式の「浮かせる収納」で有効活用

- 浮かせる収納は床掃除が楽になるという大きなメリットも

- ファイルボックスにラベリングをすれば家族全員が分かりやすいシステムが完成する

- 家族を巻き込むならランドリーバッグを使った簡単な「ポイポイ収納」が効果的

- 市販品が合わないならワイヤーネットDIYで自分だけのオリジナル収納を作る

- 洗濯ネットの収納は濡れたままにせず、清潔で快適な環境を自ら作ることが何よりも大切

– 見た目の美しさと機能性を両立するなら無印やニトリのファイルボックスで「立てる収納」

洗濯ネットの正しいケアと収納は、決して難しいことではありません。ほんの少しの知識と工夫、そして「清潔な状態で保とう」という意識を持つだけで、毎日の洗濯は見違えるほど快適になります。この記事が、あなたのランドリーライフをより豊かにするための一助となれば、これほど嬉しいことはありません。ぜひ、今日から一つでも実践してみてください。