※この記事にはプロモーションが含まれています。

洗濯槽の裏側に潜む見えないカビや、洗濯物に残る嫌なニオイ、気になりますよね。「洗濯槽カビキラー」は手軽で強力な洗浄剤ですが、自宅の洗濯機に備わっている「槽洗浄コース」で使って本当に良いのか、その正しい使い方や効果を最大限に引き出すためのカビキラーを入れるタイミングはいつが正解なのか、具体的な手順がわからず悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

特に、節水性が高く構造も異なるドラム式洗濯機をお使いの場合、そのやり方はさらに気になるところです。

また、古い機種で槽洗浄コースがない洗濯機の場合はどうすればいいのか、掃除の頻度は漠然と1ヶ月に1回でいいのか、それとももっと頻繁にすべきなのか、槽洗浄コースの時間はなぜあんなに長いのか、といった尽きない疑問もあるでしょう。

この記事では、洗濯槽カビキラーと槽洗浄コースを組み合わせた効果的な掃除のやり方を深掘りし、つけおき洗浄の方法、カビキラー以外の選択肢との比較まで、あなたのあらゆる疑問をスッキリ解決します。

- 洗濯槽カビキラーと槽洗浄コースを併用する具体的な手順とコツがわかる

- ドラム式・縦型それぞれの特性に合わせた正しい使い方がマスターできる

- 長年のカビやニオイを効果的に除去し、再発を防ぐ秘訣がわかる

- 定期的なメンテナンス計画を立て、常に清潔な洗濯機を保つ方法がわかる

洗濯槽カビキラーを槽洗浄コースで使う基本を解説

- 洗濯槽のカビキラーは槽洗浄コースで効果絶大

- 洗濯槽のカビキラーの基本的な使い方

- 槽洗浄コースでカビキラーを入れるタイミング

- 洗濯槽のカビキラーでつけおきするやり方

- ドラム式洗濯機でカビキラーを使う際の注意点

- 洗濯槽の掃除でカビキラーを使う効果とは

洗濯槽のカビキラーは槽洗浄コースで効果絶大

結論から改めて申し上げますが、洗濯槽カビキラーは、ほとんどの洗濯機に搭載されている「槽洗浄コース」で問題なく、かつ非常に効果的に使用することができます。この組み合わせは、単にカビキラーを投入して標準コースで回すのとは、洗浄力が全く異なります。

なぜなら、槽洗浄コースは、その名の通り「洗濯槽を洗浄するため」に特化してプログラミングされた動作を行うからです。具体的には、通常の洗濯コースよりも時間をかけてゆっくりと洗濯槽を回転させたり、汚れをふやかすためのつけおき時間を自動で設けたり、高水位を維持したりと、洗浄剤の効果を隅々まで引き出すための工夫が凝縮されています。

私の場合も、以前は手間を惜しんで標準コースで済ませていましたが、初めて槽洗浄コースを試した後の洗濯槽の輝きと、洗濯物から香る清潔感の違いに衝撃を受けました。カビキラーの強力な分解力と、槽洗浄コースの緻密な動きが組み合わさることで、相乗効果が生まれるのです。

槽洗浄コースとカビキラーの相乗効果

- 最適な水流の創出: 汚れが潜む槽の裏側やパルセーター(羽根)の隙間に、洗浄液を効率的に送り込む特殊な水流を発生させます。

- 自動での温度管理: 一部の高機能モデルでは、洗浄効果が高まる水温に自動で調整してくれる機能もあります。

- 徹底的なすすぎ工程: 剥がれ落ちたカビや汚れ、そして残った洗浄成分を完全に排出するため、通常の洗濯よりも多い回数・水量ですすぎが行われます。これにより、掃除後に汚れが洗濯物に付着するのを防ぎます。

このように、洗濯機が持つ専門機能を最大限に活用することで、自己流で行うよりもはるかに安全かつ高い洗浄効果が期待できるのです。

洗濯槽のカビキラーの基本的な使い方

それでは、実際に洗濯槽カビキラーを使った基本的な掃除のやり方を、より詳しく見ていきましょう。ここでは最も一般的な縦型洗濯機を例に、初心者の方でも迷わないよう、ステップ・バイ・ステップで解説します。

掃除を始める前に最も重要なのは、洗濯槽の中を完全に空にすることです。タオル一枚でも残っていると、カビキラーの強力な塩素成分によって脱色したり、生地がボロボロになったりする可能性があります。必ず中を確認してください。

ステップ1:電源を入れ、換気を確保する

まず洗濯機の電源を入れます。これは、電源オフの状態だと誤って排水されてしまう機種があるためです。次に、カビキラーは塩素系の洗浄剤なので特有のニオイがします。作業中は窓を開けたり、換気扇を回したりして、必ず換気を良くしておきましょう。

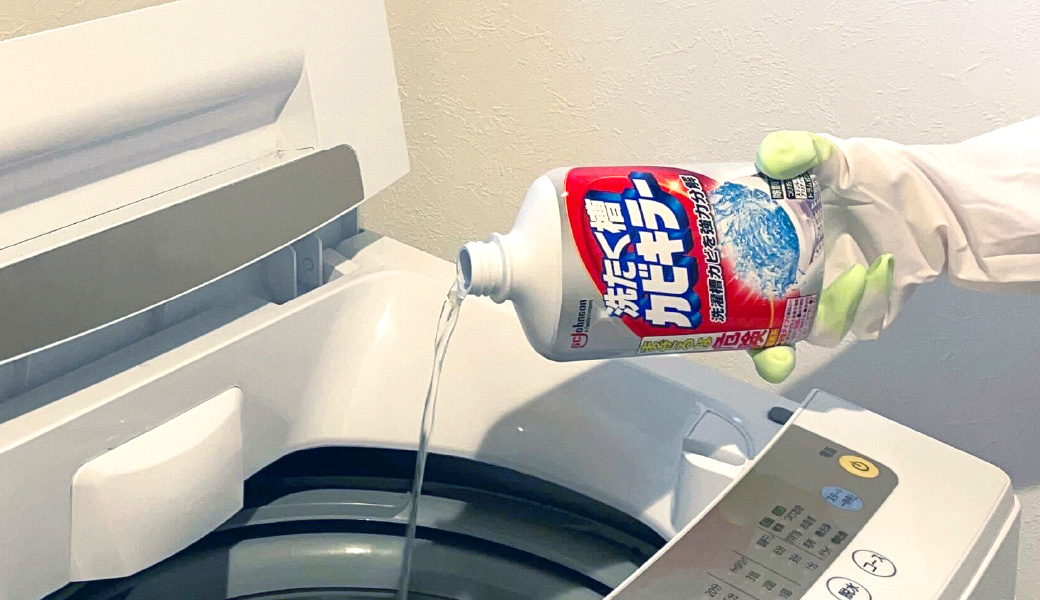

ステップ2:カビキラーを洗濯槽に直接投入する

洗濯槽の中に、直接「洗たく槽カビキラー(液体タイプ)」をボトル1本、全て注ぎ入れます。粉末タイプの場合は、製品の指示に従った量を投入してください。

重要なポイント

このとき、液体洗剤や柔軟剤を入れる「自動投入口」には絶対に入れないでください。配管の詰まりやセンサーの誤作動など、故障の直接的な原因になります。必ず、ステンレス槽の底に直接注ぎ込むようにしましょう。

ステップ3:槽洗浄コースを選んでスタート

洗濯機の操作パネルから「槽洗浄コース」を選択します。メーカーによって「槽洗浄」「槽クリーン」など名称が異なります。もし槽洗浄コースが複数(例:3時間コースと11時間コース)ある場合は、汚れの度合いに応じて選びます。定期的な掃除なら短時間コース、初めての掃除やニオイが気になる場合は長時間コースがおすすめです。

コースを選択したら、スタートボタンを押してください。

ステップ4:終了後の確認と仕上げ

コースが終了したら、洗濯機のフタを開けて中を確認します。槽内がピカピカになっているはずです。しかし、剥がれ落ちた大きなカビが槽内に残っていることもあります。その場合は、キッチンペーパーや古い布で拭き取りましょう。

また、糸くずフィルター(ゴミ取りネット)には剥がれた汚れが大量に溜まっていることが多いので、必ず取り外してきれいに掃除してください。これを忘れると、次回の洗濯時に衣類に汚れが付着する原因になります。

槽洗浄コースでカビキラーを入れるタイミング

槽洗浄コースでカビキラーを使う際、効果を左右する重要なポイントが「投入のタイミング」です。様々な情報があって混乱するかもしれませんが、公式に推奨されている最適なタイミングは、「コースを開始する前、水が全く入っていない空の洗濯槽に直接」です。

これは、カビキラーの製造元であるジョンソン株式会社の公式サイトでも明確に案内されている方法です。

(参照:洗たく槽カビキラー(塩素系)|カビキラー|ジョンソン株式会社)

この「事前投入」がなぜ重要なのか、その理由は洗濯機の給水の仕組みにあります。

最初に洗剤を槽の底に入れておくことで、コースが始まり給水が始まると、下から溜まってくる水と洗剤が自然かつ効率的に混ざり合います。これにより、洗濯槽が満水になる頃には、洗浄成分が均一に溶け込んだ理想的な濃度の洗浄液が完成するのです。

もし給水の途中や後から入れると、混ざり方にムラができてしまい、洗浄効果が十分に発揮されないエリアができてしまう可能性があります。

避けるべき投入タイミングとその理由

- 給水中や給水後: 洗剤が水流で偏ってしまい、均一な洗浄液が作りにくくなります。特に縦型洗濯機の中央にあるパルセーター(羽根)の裏側など、汚れが溜まりやすい場所に洗浄液が届きにくくなる恐れがあります。

- 洗剤自動投入口: 前述の通り、粘度の違う液体を入れることは想定されておらず、配管の詰まりや故障のリスクが非常に高いです。絶対に使用しないでください。

迷ったら「最初に空の槽に入れる」というルールを徹底するだけで、カビキラーの効果を最大限に引き出すことができます。

洗濯槽のカビキラーでつけおきするやり方

「最近、洗濯物に黒いカスがつくようになった」「洗濯槽から生乾きとは違う、カビ臭いニオイがする」といった、汚れがかなり進行していると思われる場合には、通常のコースに加えて「つけおき」を行うことで、洗浄効果を劇的に高めることができます。

多くの槽洗浄コースには数時間のつけおき時間が含まれていますが、もし含まれていないコースを使う場合や、意図的により強力に洗浄したい場合は、以下の手順で手動でつけおきを行いましょう。

つけおきの具体的な手順(縦型洗濯機)

- 電源を入れ、空の洗濯槽にカビキラーを1本投入します。

- コース選択で「洗い」のみを選び、水位は設定できる最大の「高水位」にします。

- スタートし、給水が終わったら5〜10分ほど「洗い」で運転させ、カビキラーを水に完全に溶かします。ここでしっかり撹拌するのがポイントです。

- 運転を一時停止し、洗濯機のフタを閉めて約3時間放置します。これが汚れをふやかし、分解するための重要な時間です。

- 3時間後、電源は切らずにそのまま「標準コース(洗い→すすぎ→脱水)」を1サイクル最後まで運転させ、汚れと洗浄液を完全に排出します。

筆者の経験上、この3時間のつけおきは、特に中古の洗濯機を使い始めた時や、数年間掃除をしていなかった場合に絶大な効果を発揮します。放置している間に浮き上がってくる茶色い汚れの塊を見ると、その効果を実感できるはずです。時間に余裕がある週末などに、ぜひ一度試していただきたいスペシャルケアです。

ただし、効果を高めたいからといって、一晩中など長時間つけおきしすぎるのは避けるべきです。洗濯槽のステンレス部品やプラスチック部品を傷める可能性がないとは言えません。メーカーが推奨する時間を守ることが、洗濯機を長持ちさせるためにも重要です。

ドラム式洗濯機でカビキラーを使う際の注意点

節水性能に優れ、人気の高いドラム式洗濯機。もちろん、ドラム式洗濯機でも洗濯槽カビキラーを使用することは可能です。しかし、縦型洗濯機とは水の使い方も槽の動きも大きく異なるため、効果的に使うためにはいくつかの重要な注意点を理解しておく必要があります。

最大の相違点であり注意点は、使用する水の量が圧倒的に少ないことです。ドラム式は、衣類をたたき洗いするため、槽内に水を溜めるのではなく、少ない水で効率よく洗います。このため、縦型と同じ感覚でカビキラーを使っても、洗浄液が槽全体、特にドラムの裏側まで行き渡らない可能性があります。

そのため、必ずお使いの洗濯機の「槽洗浄コース」を使用してください。ドラム式洗濯機の槽洗浄コースは、ドラムを高速で回転させて遠心力で洗浄液を槽の隅々まで行き渡らせるなど、その構造に合わせた特別な動きをするように設計されています。

ドラム式洗濯機でカビキラーを使うための重要チェックリスト

- 取扱説明書の再確認: まずは、お使いの洗濯機の取扱説明書を必ず読み返してください。塩素系漂白剤(カビキラーの主成分)の使用が許可されているか、推奨されるコースは何か、禁止事項はないかを確認するのが最も安全で確実です。例えば、Panasonicの公式サイトでは、ドラム式洗濯乾燥機専用の洗浄剤の使用を推奨しています。

- つけおきは原則NG: ドラム式洗濯機は、構造上、長時間のつけおきができない、または推奨されていない機種がほとんどです。これは、ドアの密閉性を保つゴムパッキンが、長時間塩素系の液体に触れることで劣化し、水漏れの原因になるのを防ぐためです。

- ドアパッキンの念入りな掃除: ドラム式で見落としがちなのが、ドアのフチにあるゴムパッキンの溝です。ここには水や洗剤カスが溜まりやすく、黒カビの温床になっています。槽洗浄と合わせて、薄めた中性洗剤などをつけた布で溝の内部まで丁寧に拭き掃除をしましょう。

ドラム式洗濯機はその高性能さゆえにデリケートな部分もあります。自己判断で誤った使い方をせず、メーカーの指示に従うことが、洗浄効果を高め、機械を長持ちさせる秘訣です。

洗濯槽の掃除でカビキラーを使う効果とは

定期的に洗濯槽の掃除にカビキラーを使うことで、具体的にどのような素晴らしい効果が得られるのでしょうか。その効果は、単に「きれいになる」というだけではありません。「除菌」「消臭」「黒カビ除去」という3つの強力な作用により、洗濯にまつわる多くの悩みを根本から解決してくれます。

カビキラーの主成分「次亜塩素酸ナトリウム」は、医療現場での消毒にも使われるほど強力な酸化作用を持つ塩素系の成分です。この成分が、洗濯槽の裏側に biofilm(バイオフィルム)を形成してこびりついた黒カビや雑菌の巣窟を、その構造から破壊し、ドロドロの汚れとともに分解・除去します。

その結果として得られる具体的なメリットを、以下の表にまとめました。

| 効果 | 詳細な解説と得られるメリット |

|---|---|

| 1. 驚異的な除菌効果 | 洗濯物の生乾き臭の主な原因菌とされる「モラクセラ菌」をはじめ、様々な雑菌を99.9%以上除菌します。これにより、部屋干ししても嫌なニオイが発生しにくくなり、梅雨の時期のストレスが大幅に軽減されます。 |

| 2. 根本的な消臭効果 | カビや雑菌が皮脂汚れなどをエサにして繁殖する過程で発生する、洗濯槽特有の排水溝のような不快なニオイ。カビキラーは、そのニオイの発生源自体を分解・除去します。これにより、洗い上がりの衣類に柔軟剤の香りが素直に乗るようになります。 |

| 3. 視覚的な黒カビ除去効果 | 洗濯後に衣類に付着する、あの黒いワカメのようなカスの正体は、剥がれ落ちた黒カビです。カビキラーはこれを徹底的に剥がし落とし、洗い流します。見た目が清潔になるだけでなく、アレルギーの原因ともなりうるカビ胞子の飛散を防ぎ、家族の健康を守ることにも繋がります。 |

このように、カビキラーは目に見える汚れだけでなく、ニオイや雑菌、アレルギー源といった、生活の質を低下させる目に見えない問題まで根本から解決してくれる、非常に頼もしい洗浄剤なのです。

もっと知りたい!洗濯槽カビキラーと槽洗浄コースの疑問

- 槽洗浄コースがない洗濯機の掃除のやり方

- 洗濯槽の掃除は1ヶ月に1回など頻度が重要

- 槽洗浄コースにかかる時間の目安

- 洗濯槽の掃除はカビキラー以外も有効?

- 終わらない?槽洗浄コースのトラブル対処法

- 洗濯槽カビキラーは槽洗浄コースで使って悩み解決

槽洗浄コースがない洗濯機の掃除のやり方

長年使っている洗濯機や、シンプルな機能のモデルをお使いの場合、「槽洗浄コース」が搭載されていないこともあります。しかし、だからといって洗濯槽の掃除を諦める必要は全くありません。普段お使いの「標準コース」を少し工夫して使うことで、槽洗浄コースがなくてもカビキラーで洗濯槽を徹底的にきれいにすることが可能です。

その方法は、前述した「つけおき洗浄」を応用するもので、ポイントは「高水位」と「つけおき」です。

標準コースを使った掃除の詳細手順

- 洗濯槽が空であることを確認し、換気を行います。その後、カビキラーを1本全て槽の底に投入します。

- 洗濯機の電源を入れ、「標準コース」(または「おまかせコース」など)を選択します。

- 次に、水位設定を手動で変更し、必ず一番高い水位(最高水位)に設定します。水量が少ないと洗浄液が槽の上部まで届かず、洗浄ムラができてしまうため、これは非常に重要な工程です。

- スタートボタンを押し、給水が完了するのを待ちます。給水が終わったら、洗濯機が回転し始めるので、そのまま5〜10分ほど運転させてカビキラーを水にしっかり溶かします。

- ここで一時停止ボタンを押し、運転を止めます。フタを閉め、1〜3時間ほどつけおきします。初めての掃除や汚れがひどい場合は3時間、定期的な掃除なら1時間でも効果があります。

- つけおき時間が経過したら、再度スタートボタンを押し、コースを再開させます。そのまま「洗い→すすぎ→脱水」まで、最後まで運転させれば完了です。

この方法の最大のメリットは、どんな洗濯機でも実践できる汎用性の高さです。槽洗浄コースがないからと掃除を怠ると、カビはどんどん繁殖してしまいます。この手順を覚えておけば、いつでも清潔な洗濯槽を保つことができます。

洗濯槽の掃除は1ヶ月に1回など頻度が重要

洗濯槽の掃除は、大掃除のように年に一度だけ行うものではありません。目に見える汚れがなくても、カビや雑菌は湿度の高い洗濯槽の裏側で着々と繁殖しています。そのため、清潔な状態をキープするためには、定期的なメンテナンス、つまり「頻度」が何よりも重要になります。

多くの洗濯機メーカーや洗剤メーカーが共通して推奨している理想的な掃除頻度は、「1〜2ヶ月に1回」です。このペースで定期的に掃除を行うことで、カビが深く根を張り、頑固な汚れとして定着するのを防ぐことができます。

私であれば、毎月の給料日や、月初めの1日など、自分にとって忘れにくい日を「洗濯槽掃除デー」と決めてしまいます。カレンダーアプリに繰り返し予定として登録しておくと、うっかり忘れることもなくなり、無理なく習慣化できますよ。

特に、以下のようなご家庭ではカビが繁殖しやすい環境が整っているため、より頻繁な掃除が推奨されます。ご自身の状況をチェックしてみてください。

【要チェック】月1回の掃除が特に推奨されるご家庭

- □ 家族が多く、毎日2回以上洗濯機を回している

- □ 洗濯物はほとんど部屋干ししている

- □ 小さなお子様や、肌がデリケートなご家族がいる

- □ 汗をかく量の多いスポーツをする家族がいる

- □ 洗濯終了後、洗濯物を長時間槽内に放置しがち

- □ 洗濯機のフタを常に閉めている

これらの項目に3つ以上当てはまる場合は、最低でも1ヶ月に1回の掃除を強くおすすめします。定期的な掃除は、結果的に1回あたりの掃除の手間を軽くし、常に快適な洗濯環境を維持するための最も賢い方法なのです。

槽洗浄コースにかかる時間の目安

いざ槽洗浄コースを使おうとしたとき、表示された時間に「え、こんなに長いの!?」と驚いた経験はありませんか?槽洗浄コースにかかる時間は、洗濯機のメーカーや機種、選択するコースによって大きく異なりますが、決して短いものではありません。

一般的に、多くの洗濯機では目的別に複数の槽洗浄コースが用意されています。

| コースのタイプ | 時間の目安 | 主な目的と動作内容 |

|---|---|---|

| 短時間コース (予防・定期メンテナンス) | 約2時間~4時間 | 目的: 比較的きれいな状態を維持するための定期的な洗浄。カビの胞子や軽い汚れを洗い流す。 動作: 短めのつけおき(1時間程度)と、洗浄・すすぎを組み合わせたプログラム。 |

| 長時間コース (徹底洗浄) | 約6時間~12時間 | 目的: 初めて掃除する場合や、カビやニオイがひどい場合の徹底的な洗浄。 動作: 数時間にわたる長時間のつけおきと、複数回の洗浄・すすぎ、槽の乾燥までを含むフルコース。 |

例えば、日立の公式サイトでも案内されているように、約3時間のコースと約11時間のコースが選択できるモデルがあります。

この長い時間の大部分を占めているのは、実は「つけおき」の時間です。運転が止まっているように見えても、洗濯槽の内部では、カビキラーの洗浄成分が時間をかけてじっくりと頑固な汚れに浸透し、分解しています。この「待つ」時間こそが、洗浄効果を最大限に高めるための鍵なのです。

時間が長いからと敬遠せず、就寝前や、家族全員が長時間外出するタイミングなどにセットすれば、時間を有効活用できます。ご自身のライフスタイルと洗濯槽の汚れ具合に合わせて、適切なコースを計画的に使い分けることが大切です。

洗濯槽の掃除はカビキラー以外も有効?

洗濯槽クリーナーの選択肢は、カビキラーだけではありません。ドラッグストアの棚には様々な種類のクリーナーが並んでおり、大きく分けるとカビキラーのような「塩素系」と、ナチュラルクリーニングで人気の「酸素系」の2種類に大別されます。それぞれに得意なことと不得意なことがあるため、その特性を理解して使い分けるのが上級者です。

【徹底比較】塩素系 vs 酸素系クリーナー

塩素系クリーナー(代表例:カビキラー)

主成分: 次亜塩素酸ナトリウム

得意なこと: カビの菌糸や雑菌を化学的に分解・溶解させること。強力な殺菌力と消臭力が特徴。

メリット:

- つけおき時間が短く、手間が少ない。

- 目に見えない雑菌まで根こそぎ除菌できる。

- 剥がれた汚れが細かく分解されるため、ゴミすくいの手間が不要。

デメリット:

- 塩素特有のツンとしたニオイがある。(要換気)

- 酸性タイプの製品と混ざると有毒ガスが発生するため、取り扱いに注意が必要。

こんな人におすすめ: とにかく手軽に、かつ強力にカビを殺菌・消臭したい方。

酸素系クリーナー(代表例:過炭酸ナトリウム)

主成分: 過炭酸ナトリウム

得意なこと: 40〜50℃のお湯と反応して発泡し、その泡の力でこびりついたカビや汚れを物理的に剥がし取ること。

メリット:

- ツンとしたニオイがなく、環境への負荷が少ない。

- 剥がれ落ちた汚れ(ピロピロわかめ)が目に見えるため、掃除効果を実感しやすい。

デメリット:

- 効果を発揮するためにお湯を用意する必要がある。

- 塩素系ほどの強力な殺菌力はない。

- 剥がれた汚れをネットですくい取る手間がかかる。

こんな人におすすめ: 小さなお子様がいて強い洗剤は避けたい方、汚れ落ちを自分の目でしっかり確認したい方。

基本的には、「普段の定期メンテナンスには手軽で強力な塩素系(カビキラー)を使い、半年に一度など、時間をかけられる時に酸素系で徹底的に汚れを剥がし取る」といったように、両方を使い分けるのが最も理想的と言えるでしょう。

終わらない?槽洗浄コースのトラブル対処法

「槽洗浄コースをスタートして、数時間後に見に来てもまだ動いている。翌朝になっても終わらない…」こんな予期せぬトラブルに遭遇すると、洗濯機が故障したのではないかと非常に焦りますよね。しかし、多くの場合、これは故障ではなく、洗濯機の「賢い」機能が原因で起こっています。

槽洗浄コースが終わらない最大の原因、それは「想定以上の大量の汚れ」です。

特に、数年ぶりに洗濯槽の掃除をした場合、槽の裏側に蓄積していた大量のカビやヘドロ汚れが一気に剥がれ落ちます。すると、洗濯機に搭載されているセンサーが「すすぎ水がまだ汚れている」と判断し、きれいになるまで自動で追加のすすぎ運転を延々と繰り返してしまうのです。これが、槽洗浄コースがなかなか終わらない現象の正体です。

もし槽洗浄コースが終わらない現象に陥ったら…

- 慌てずに運転を一時停止する: まずは「一時停止」ボタンを押して、洗濯機の動きを止めます。

- 浮遊している汚れを物理的に除去する: フタを開け、洗濯槽の水面に浮いている大きなカビのカス(ピロピロわかめ)を、お風呂の湯あか取りネットや目の細かい網じゃくしなどで、できる限りすくい取ります。これをすることで、後のすすぎの負担が大幅に減ります。

- 糸くずフィルターを緊急清掃する: 糸くずフィルター(排水フィルター)を一度取り外し、溜まった汚れを洗い流します。フィルターが目詰まりしていると、排水がスムーズに行われず、エラーや無限すすぎの原因になります。

- 手動の「すすぎ・脱水」でリセットする: ある程度汚れを取り除いたら、一度「電源オフ」で現在のコースを強制終了させます。その後、再度電源を入れ、手動で「すすぎ」と「脱水」を1〜2回繰り返します。これにより、残った汚れを強制的に排出させることができます。

このような事態を未然に防ぐためにも、やはり1〜2ヶ月に1回の定期的な掃除がいかに重要かがお分かりいただけるかと思います。汚れを溜め込まないことが、トラブルを避ける一番の近道です。

洗濯槽カビキラーは槽洗浄コースで使って悩み解決

この記事では、洗濯槽カビキラーを洗濯機の槽洗浄コースで最大限効果的に使うための方法について、基本的な手順から応用テクニック、トラブルシューティングまで網羅的に解説してきました。最後に、清潔な洗濯環境を維持するための重要なポイントをリストで振り返りましょう。

- 洗濯槽カビキラーと洗濯機の槽洗浄コースの組み合わせは、カビ除去において非常に高い相乗効果を発揮する

- カビキラーを投入する最適なタイミングは、コース開始前、水が入っていない空の洗濯槽に直接投入すること

- 長年蓄積した頑固な汚れには、約3時間を目安にした「つけおき洗浄」が劇的な効果をもたらす

- ドラム式洗濯機で使用する際は、必ず取扱説明書を確認し、メーカー推奨のコースと使用法を厳守することが故障を防ぐ鍵となる

- カビキラーは強力な「除菌」「消臭」「黒カビ除去」の3つの効果で、洗濯物の悩みを根本から解決する

- 槽洗浄コースがない洗濯機でも、「標準コース」と「高水位設定」を組み合わせることで同等の洗浄が可能である

- 理想的な掃除の頻度は「1〜2ヶ月に1回」。これを習慣化することが最も重要

- 槽洗浄コースの時間は2時間から12時間と幅広いが、その多くは汚れを分解するための「つけおき」時間である

- 強力な殺菌力の「塩素系」と、汚れを剥がし取る「酸素系」クリーナーは、目的や状況に応じて使い分けるのが賢い選択

- 槽洗浄コースが終わらないトラブルは故障ではなく大量の汚れが原因。定期的な掃除で予防できる

- カビキラーを正しく定期的に使用すれば、洗濯物の嫌なニオイや黒いカスの付着といった悩みは解決できる

- 洗剤の自動投入口には、故障の原因となるため絶対にカビキラーを入れないこと

- 掃除の前には、衣類の脱色や損傷を防ぐため、洗濯槽が完全に空であることを必ず確認する

- 掃除完了後は、剥がれた汚れが溜まる糸くずフィルターの清掃までをワンセットで行う

- 正しい知識に基づいた定期的なお手入れを実践し、衛生的で快適なランドリーライフを実現しましょう

洗濯槽の見えない裏側で繁殖するカビは、放置すればするほど頑固になり、アレルギーの一因となる可能性も指摘されています。ぜひ、この記事で紹介した洗濯槽カビキラーと槽洗浄コースを活用した正しいお手入れを習慣にして、ご家族全員が安心して使える清潔な洗濯機をキープしてください。