※この記事にはプロモーションが含まれています。

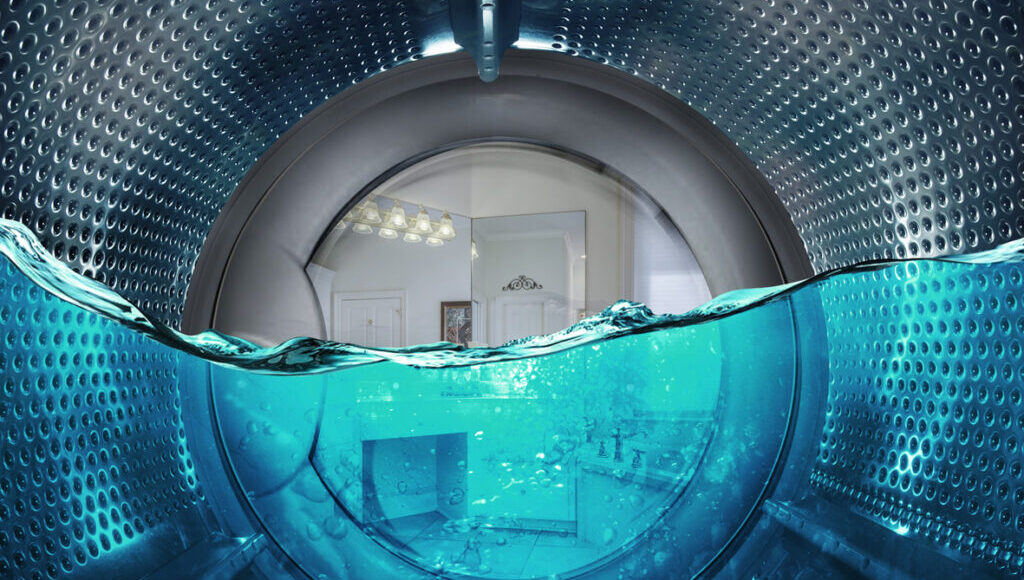

気持ちよく晴れた日に、いざ毛布を洗濯しようと洗濯機を回したものの、「ガコン、ガコン」という不穏な音と共に運転が停止…そんな経験はありませんか?洗濯やすすぎは終わったのに、なぜか肝心の脱水だけがうまくいかないと、大量の水を含んでずっしりと重くなった毛布を前に、本当に途方に暮れてしまいますよね。

「もしかして、洗濯機が壊れたのでは?」と心臓がひやりとしたり、この水浸しの毛布を一体どうすればいいのかと頭を抱えたりする方も決して少なくありません。

特に、節水能力の高いドラム式洗濯機をお使いのご家庭や、日立やパナソニックといった高性能な洗濯機で、予期せぬ脱水エラーに直面することがあります。しかし、安心してください。その問題のほとんどは、洗濯機の故障ではなく、ほんの少しの知識とコツで解決できるのです。

この記事では、なぜ毛布の洗濯で脱水ができないのか、その根本的な原因の深掘りから、ご家庭で誰でも今すぐ試せる具体的な対処法まで、徹底的に、そして分かりやすく解説していきます。失敗しないための正しい毛布のたたみ方はもちろん、バスタオルを使った目からウロコの裏技、そして、どうしても自宅で解決しない場合にコインランドリーを最大限賢く利用する方法まで、あらゆる解決策を網羅しました。

この記事を最後まで読めば、もう二度と毛布の洗濯で悩むことはなくなるはずです。

- 毛布が脱水できない根本的な原因がわかる

- 今すぐ試せる具体的な対処法と裏技が身につく

- 洗濯機を故障させないための正しい毛布の洗い方がわかる

- コインランドリーの最適な活用法がわかる

毛布の洗濯で脱水できない!考えられる5つの原因

- なぜ?洗濯機が止まる主な理由

- 毛布が水を吸いすぎて重い

- 洗濯槽内での偏りとバランスの崩れ

- 洗濯ネットのサイズや使い方が違う

- ドラム式洗濯機特有の脱水エラー

- 排水ホースやフィルターの詰まり

なぜ?洗濯機が止まる主な理由

毛布の洗濯中に脱水が突然止まってしまう最大の理由は、洗濯機に内蔵された安全装置が作動しているためです。これは故障ではなく、むしろ洗濯機が正常に機能している証拠と言えます。近年の洗濯機には、脱水槽の回転による振動や傾きを検知するための高性能なセンサーが搭載されています。

脱水工程では、洗濯槽を毎分800~1000回転以上という、自動車のアイドリングにも匹敵する速度で回転させます。もし、この時に洗濯物のバランスが少しでも崩れていると、遠心力によって洗濯機本体が激しく揺さぶられ、転倒や部品の破損といった重大な事故につながる恐れがあるのです。

この危険な振動をセンサーが検知すると、洗濯機は「これ以上、高速回転を続けるのは危険だ」と自己判断し、事故を未然に防ぐために緊急停止します。つまり、「脱水できない」という現象は、洗濯機がユーザーと自分自身の安全を守るための、極めて重要なフェイルセーフ機能が働いた結果なのです。まずは慌てずに、「なぜバランスが崩れているのか?」という根本原因を探ることが、問題解決への第一歩となります。

ポイント

脱水エラーは、洗濯機の故障を知らせる警告ではなく、多くの場合「洗濯槽内のバランス異常」を知らせるサインです。原因を正しく理解し、一つずつ対処していきましょう。

毛布が水を吸いすぎて重い

脱水エラーの最も古典的かつ一般的な原因が、「毛布の吸水による想定外の重量オーバー」です。毛布の素材によって吸水率は大きく異なり、特に天然繊維である綿(コットン)や羊毛(ウール)は、自身の重さの何倍もの水を吸収する性質があります。乾いている状態では3kg程度のシングルサイズの綿毛布でも、水を吸うと9kg~10kg以上に達することも珍しくありません。

洗濯機に表示されている「洗濯容量10kg」といったスペックは、あくまで乾いた状態の衣類の重量が基準です。洗濯機メーカーも、水を吸った後の重さまでは保証していません。モーターのパワーには限界があり、規定以上の重さになった洗濯物を持ち上げて高速回転させることは、モーターの焼損や回転軸の破損に直結する危険な行為です。

そのため、安全装置が働き、脱水工程に進む前に運転を停止させるのです。

素材別の吸水による重量変化の目安

毛布を洗う前に、まず洗濯表示タグと併せて素材を確認することが大切です。

| 素材の種類 | 特徴 | 乾燥時の重量(例) | 吸水後の重量(目安) |

|---|---|---|---|

| 綿(コットン) | 吸水性が非常に高い | 3.0 kg | 9.0 kg ~ 12.0 kg |

| アクリル | 化学繊維で吸水性は低い | 2.5 kg | 5.0 kg ~ 6.5 kg |

| ポリエステル | 化学繊維で最も吸水性が低い | 2.0 kg | 3.5 kg ~ 4.5 kg |

特に注意が必要な毛布

レインウェアのように水を通さない防水・撥水加工がされた毛布やペット用シートなどは、水が抜けずに異常な振動を引き起こすため、多くのメーカーが家庭での洗濯を禁止しています。洗濯前に必ず洗濯表示と取扱説明書を確認してください。

洗濯槽内での偏りとバランスの崩れ

洗濯槽の中で毛布が片寄ってしまう「重心の偏り」も、脱水エラーを引き起こす主要な原因です。毛布のように大きくて一枚の布状の洗濯物は、洗濯やすすぎの過程で、どうしても洗濯槽の中で均等に広がらず、片側に団子のように固まってしまいがちです。

この状態で脱水が始まると、偏った重心に強烈な遠心力がかかり、洗濯槽が「ガコン!ガコン!」と壁に打ち付けられるような、すさまじい振動と騒音が発生します。これは、片側にだけ重りをつけたコマを無理やり回そうとするのと同じ原理です。多くの洗濯機は、この偏りを解消するために、一度回転を止め、少量の水を注入して毛布をほぐそうとする「ほぐし運転」を自動的に数回試みます。

しかし、一度固く絡まってしまった毛布はなかなかほぐれず、最終的に洗濯機が諦めてエラーを表示し、運転を停止してしまうのです。

私の場合も、何も考えずに毛布を洗濯機に押し込んでしまい、この「ほぐし運転」を何度も繰り返した挙句、結局エラーで止まってしまった苦い経験があります。この偏りを防ぐことが、毛布洗濯成功の鍵を握っていると言っても過言ではありません。

洗濯ネットのサイズや使い方が違う

毛布の傷みを防ぐために良かれと思って使っている洗濯ネットが、実は脱水エラーの引き金になっているケースも少なくありません。問題となるのは、主に「ネットのサイズが不適切」な場合です。

1. 小さすぎるネットに無理やり詰め込むケース

毛布の大きさに合わない小さなネットに、パンパンになるまで無理に詰め込むと、ネットの中で毛布がコンクリートブロックのように固まってしまいます。これでは洗濯槽の中で毛布が動く余地がなく、すすぎが不十分になるだけでなく、脱水時には巨大な偏りの塊となり、確実に安全装置が作動します。

2. 大きすぎるネットで自由に動きすぎるケース

逆に、余裕がありすぎる大きなネットを使うのも問題です。ネットの中で毛布が自由に動き回れるため、結局は遠心力でネットの片隅に寄ってしまい、やはり団子状の偏りを生み出してしまいます。

補足:毛布用ネットの選び方

毛布を洗う際は、毛布を屏風だたみにして、ちょうど収まるサイズの円筒形(ドーナツ形)の専用ネットを選ぶのが理想です。円筒形のネットは、洗濯槽の中心に空間を作りやすく、バランスが取りやすいという利点があります。目の粗いものを選ぶことで、洗剤や水の通りも確保できます。

ドラム式洗濯機特有の脱水エラー

縦型洗濯機に比べて、ドラム式洗濯機は少ない水で衣類を上から下へ叩きつけて洗う「たたき洗い」が基本です。この構造上、特に毛布のような大物を洗う際に脱水エラーが起きやすいという宿命を背負っています。

その最大の理由は、ドラムの回転軸が地面と水平であることにあります。縦型洗濯機は、回転軸が垂直なので、多少の偏りがあっても水の浮力である程度緩和され、重力も真下にかかるため、比較的安定して回転できます。一方、ドラム式は横向きに回転するため、毛布の偏りがそのまま上下左右の揺れに直結し、重力の影響も回転の過程で不均一にかかります。

これにより、縦型よりもはるかにシビアに振動を検知してしまうのです。また、節水設計のため、洗濯槽内に水が少ない状態で洗うことも、衣類のバランスを保つ緩衝材としての水の役割を減らし、エラーを誘発する一因となっています。

実際に、パナソニックの公式サイトでも、ドラム式洗濯乾燥機で毛布などを洗う際の注意点として、偏りを防ぐための入れ方が具体的に解説されており、メーカー側もこの問題を重要視していることがうかがえます。

排水ホースやフィルターの詰まり

これまで解説してきた「バランス」の問題とは全く別に、洗濯機の「排水システム」の不具合が原因で脱水に進めないケースもあります。脱水は、洗濯槽から完全に水を排出しながら行われる工程です。

しかし、洗濯槽の底にある排水フィルターや、その先の排水ホース、床の排水口に、洗濯で出た糸くず、髪の毛、ペットの毛、あるいはポケットに入っていたティッシュなどが詰まってしまうと、排水の通り道が塞がれ、スムーズに水を排出できなくなります。

洗濯槽に規定以上の水が残ったままの状態では、安全のために脱水プログラムは開始されません。もし、脱水エラーと併せて、「最近、排水時のゴポゴポという音が大きくなった」「洗濯に以前より時間がかかるようになった」といった症状があれば、この排水系の詰まりを疑うべきです。

多くの洗濯機では、本体の前面下部にある小さな扉の中に、手で回して取り外せる排水フィルター(糸くずフィルター)が設置されています。ここを定期的に掃除するだけで、多くの排水トラブルは未然に防げます。

毛布の洗濯で脱水できない時の具体的な対処法

- まず試す!脱水時間を短く再設定

- バスタオルを追加する裏技でバランス調整

- 失敗しない毛布のたたみ方

- それでもダメならコインランドリー乾燥だけ

- 日立やパナソニックなどメーカー別の注意点

- 水浸しになった毛布の応急処置

- 毛布の洗濯で脱水できない悩みを解決する総まとめ

まず試す!脱水時間を短く再設定

洗濯機がピーピーと音を立ててエラーで停止してしまった時、最も簡単で、まず最初に試すべきなのが「手動での短時間脱水」です。パニックにならず、以下の手順を試してみてください。

- 一度、洗濯機の電源を切り、フタ(ドア)を開けます。

- 水を含んで重くなった毛布を一旦取り出し、固まっている部分をほぐします。

- 毛布をできるだけ均等になるように洗濯槽の中に戻し入れます。

- 再度電源を入れ、「脱水」コースを単独で選択し、運転時間を最短の「1分」に設定してスタートさせます。

ポイントは、いきなり長時間で回そうとしないことです。1分程度の短い脱水であれば、洗濯槽が最高速度に達する前に運転が終わるため、多少のアンバランス状態でもエラーが出ずに完了できる場合があります。たとえ1分でも、かなりの量の水分を排出できるため、毛布全体の重量は格段に軽くなります。この「助走運転」で少し軽くした後、もう一度毛布の偏りを直してから、今度は5分~7分程度の通常時間で脱水をかければ、驚くほどすんなりと成功することが多いのです。これは、重すぎる荷物を一度に運ばずに、何回かに分けて運ぶのと同じ理屈です。

バスタオルを追加する裏技でバランス調整

毛布1枚だけではどうしても重心が偏ってしまう、という場合に絶大な効果を発揮するのが、「乾いたバスタオルを2~3枚追加投入する」という、古くから知られる裏技です。これは、シーソーの片側に重い人が乗っている時に、反対側に何人か乗ってバランスを取るのと同じ「カウンターウェイト(釣り合い重り)」の原理を応用したものです。

やり方は非常に簡単。エラーで止まったら、洗濯槽の中で毛布がどちらか一方に固まっているのを確認し、その正反対の空いているスペースに、乾いたバスタオルを1枚ずつ広げて詰めていきます。これにより、洗濯槽全体の重量バランスが劇的に改善され、回転が安定し、センサーが異常を検知しにくくなります。追加するタオルが、毛布から染み出た水分を吸い取ってくれるという副次的な効果も期待でき、まさに一石二鳥の解決策です。

タオルの入れすぎには注意!

バランスを取りたいからといって、タオルを大量に入れすぎるのは逆効果です。洗濯槽がぎゅうぎゅう詰めになり、かえって回転が不安定になったり、洗濯機の総容量を超えてしまったりする可能性があります。追加するのは、あくまでスペースを埋めるためのバスタオル2~3枚程度に留めておきましょう。

失敗しない毛布のたたみ方

脱水エラーを未然に防ぎ、洗濯の成功率を飛躍的に高めるためには、洗濯機に入れる前の「たたみ方」が最も重要です。適当に丸めて押し込むのは、トラブルを自ら招き入れているようなもの。以下の「屏風だたみ」をマスターしましょう。

【推奨】屏風だたみ(アコーディオンだたみ)の具体的な手順

- 縦に細長く折る:まず、毛布を床やベッドの上で、横長の辺が手前に来るように広げます。それを奥に向かって半分、さらに半分と折り、縦に細長い形状にします。(幅が洗濯槽の直径より少し短くなるくらいが目安)

- ジグザグに折る:次に、細長くなった毛布の端から、屏風やアコーディオンの蛇腹のように、20~30cm幅で山折り、谷折りを交互に繰り返していきます。

- 洗濯ネットに入れる:最後まで折りたたんだら、その形を崩さないように、毛布用の洗濯ネットにそっと入れます。

- 洗濯槽に入れる:洗濯槽に入れる際は、折りたたんだ面が横(壁側)を向くようにし、円を描くようにそっと配置します。こうすることで、遠心力がかかった際に、たたんだ層が均等に外側へ広がろうとするため、偏りを効果的に防ぐことができます。

この一手間をかけるだけで、洗剤の浸透効率も上がり、すすぎ残しも減るため、仕上がりの綺麗さも格段に向上します。ぜひ、次回の洗濯から実践してみてください。

それでもダメならコインランドリー乾燥だけ

あらゆる手を尽くしても、どうしても自宅の洗濯機では脱水が完了しない…。そんな八方塞がりの状況に陥った時の、最も賢明で合理的な最終手段がコインランドリーの活用です。しかし、びしょ濡れで重さ10kg以上にもなった毛布を運び、またゼロから洗濯料金を支払うのは、精神的にも金銭的にも負担が大きいですよね。

そこでおすすめしたいのが、「乾燥機だけを利用する」という選択肢です。家庭用の電気式乾燥機とは比較にならないほどパワフルな、コインランドリーの業務用ガス乾燥機は、水がしたたる状態の毛布でも、高温の熱風で一気に乾かしてくれます。大型の乾燥機なら、60分も回せば完全に乾き、ふんわりとした仕上がりになります。料金も、洗濯から乾燥までを一貫して行う場合に比べて、乾燥のみであれば数百円程度で済むことがほとんどです。

コインランドリー乾燥のメリット

- 時間と労力の節約: 自宅で何度も脱水を試みるストレスから解放される。

- 経済的: 洗濯機の修理代や買い替え費用を考えれば、数百円の投資は非常に安価。

- 衛生的: 高温ガス乾燥は、家庭では死滅しにくいダニを退治する効果も期待できる。

- 仕上がりの良さ: 強力な温風で繊維が立ち、ふわふわの仕上がりになる。

筆者自身、脱水に30分以上格闘して疲弊した経験から、今では「15分試してダメなら、即コインランドリー」と心に決めています。その方が、結果的に時間も労力も、そして精神的な平穏も保てることが多いからです。

日立やパナソニックなどメーカー別の注意点

お使いの洗濯機のメーカーや機種によって、毛布洗いには独自の推奨事項や便利な機能、あるいは専用のオプションパーツが用意されている場合があります。ここでは国内の主要メーカーの例をいくつかご紹介します。

日立(HITACHI):

ドラム式「ビッグドラム」や縦型「ビートウォッシュ」で知られる日立は、多くの機種で「毛布」コースや「大物洗い」コースを搭載しています。特に一部の縦型洗濯機では、「洗濯キャップ」という別売りの付属品の使用を強く推奨しています。これは、洗濯槽の中央にあるパルセーター(回転翼)の上にはめ込むフタのようなもので、毛布が洗濯中に浮き上がって絡まるのを物理的に防ぎ、偏りを抑制する効果があります。心当たりのある方は、日立の公式サイトでご自身の機種が対応しているか確認してみてください。

パナソニック(Panasonic):

パナソニック製の洗濯機も、毛布専用コースが基本です。特徴的なのは、一部機種で推奨されている「おうちクリーニング」コースと、おしゃれ着用の液体中性洗剤の組み合わせです。通常の粉末洗剤や液体洗剤は、洗浄力は高いものの泡立ちが多く、その泡がクッションとなって偏りを助長することがあります。泡立ちの少ない中性洗剤を使うことで、衣類の動きをスムーズにし、エラーを防ぐ狙いがあるとされています。

取扱説明書は最高のガイドブック

結局のところ、ご自身の洗濯機の性能を最も引き出せる使い方が書かれているのは、付属の取扱説明書です。一度で良いので、毛布や大物洗いに関するページにじっくり目を通しておくことを強くお勧めします。メーカーが多大なテストを繰り返して導き出した「正解」が、そこに書かれています。

水浸しになった毛布の応急処置

脱水できず、びしょ濡れになってしまった毛布は、とにかく重くて扱いづらいものです。コインランドリーに運ぶにも、床や車内を水浸しにしてしまう可能性があります。移動させる前に、まずはご家庭でできる限りの水分を取り除く応急処置を行いましょう。

最も安全で効果的な方法は、浴槽の活用です。

- まず、浴槽の栓を抜いて、排水できる状態にします。

- 水浸しの毛布を、浴槽のフチに渡すようにかけます。ベランダの物干し竿にかけるようなイメージです。

- その状態で、最低でも30分~1時間ほど放置します。

これだけで、重力によって驚くほど多くの水分が自然に抜けていきます。毛布を持ち上げた時の重さが、明らかに軽くなっているはずです。さらに水を切りたい場合は、毛布を浴槽の壁に押し付けるようにして、優しく圧をかけて水分を絞り出します。ただし、生地を傷める原因になるため、雑巾のようにねじって絞るのは絶対に避けてください。ある程度水が切れたら、大きなゴミ袋や防水性のレジャーシートなどに包んで運ぶと、周囲を濡らす心配がありません。

毛布の洗濯で脱水できない悩みを解決する総まとめ

この記事では、多くの方が一度は経験する「毛布の洗濯で脱水できない」というお悩みについて、その根本的な原因から、今すぐ実践できる具体的な対処法、さらには予防策まで、多角的に詳しく解説してきました。最後に、この記事の最も重要なポイントをリスト形式で振り返り、あなたの知識として定着させましょう。

- 脱水エラーのほとんどは故障ではなく安全装置の作動

- 原因は「重量オーバー」か「重心の偏り」のどちらかである場合が多い

- 毛布を洗う前には必ず洗濯表示と素材、洗濯機の容量を確認する

- ドラム式洗濯機は構造上、縦型より偏りに敏感である

- 見落としがちな排水フィルターの詰まりも定期的にチェックする

- エラー発生時は慌てず、まずは「1分間の短時間脱水」を試す

- 乾いたバスタオルを2~3枚、偏りの反対側に入れる裏技は非常に効果的

- 洗濯成功の鍵は、洗濯機に入れる前の「屏風だたみ」にある

- あらゆる手を尽くしてダメな時は、迷わずコインランドリーの「乾燥機のみ」を利用するのが賢明

- 日立の「洗濯キャップ」など、メーカー推奨のアイテムや方法も確認する

- 水浸しになった毛布は、まず浴槽のフチにかけて重力で水を切る

- 毛布の洗濯表示で「手洗い」マークしかない場合は、家庭用洗濯機の使用は避ける

- 正しい知識と手順を理解すれば、もう毛布の洗濯は怖くない

- 定期的な洗濯で、清潔でふわふわな毛布を維持する

- もし異音や焦げ臭い匂いがする場合は、迷わず専門の業者に相談する

これらのポイントをしっかりと押さえておけば、今後の毛布の洗濯で同じ失敗を繰り返すことはなくなるはずです。洗濯のストレスから解放され、いつでも清潔で気持ちの良い毛布と共に、快適な毎日をお過ごしください。