「カーテンの洗濯って、一体何から手をつければいいの?」「正しい順番が分からなくて、お気に入りのカーテンが縮んだりシワだらけになったりしそうで怖い…」そんなお悩みを抱えて、カーテンの洗濯を先延ばしにしていませんか。毎日当たり前のように目にしているカーテンですが、いざ洗濯となると、その手順や方法に戸惑う方は少なくありません。

特に、カーテンの洗濯フックの扱いはどうするのか、洗濯ネットへの上手なたたみ方があるのか、そして窓の結露で発生しがちな頑固なカビに対する漂白剤の使用は大丈夫なのか、といった細かい疑問は尽きないものです。

さらに、光を通す繊細なレースカーテンと、厚手で重いドレープカーテンとでは洗い方に違いがあるのか、最適な洗濯の頻度は年に何回が正解なのか、そもそも衣類とは違うカーテンの洗濯表示の見方がよく分からない、という根本的な疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。

筆者も以前は、洗濯後の生乾きの嫌な臭いに悩まされたり、アイロンがけ必須のシワを作ってしまったりと、多くの失敗を経験しました。しかし、正しい手順さえ踏めば、自宅でのカーテン洗濯は決して難しいことではありません。重要なのは、洗い始める前の「準備」と、洗った後の「干し方」にあります。

特に、シワを防ぐための脱水時間の設定は、仕上がりを左右する最大の分岐点です。

この記事では、そんなあなたの全ての疑問や不安に終止符を打つべく、クリーニングのプロも実践する「失敗しないカーテン洗濯の順番」を、準備段階から最後の仕上げまで、考えられるあらゆる疑問に答えながら徹底的に解説します。この記事を読み終える頃には、あなたはカーテン洗濯のプロとして、自信を持って作業に取り掛かることができるはずです。

もうカーテンの洗濯で迷うことはありません。

- 失敗しないカーテン洗濯の全手順が準備から仕上げまでわかる

- レースとドレープなど素材や生地別の正しい洗い方をマスターできる

- 気になるカビや嫌な臭い、頑固なシワなどの悩みをまとめて解決できる

- カーテンを生地の傷みや縮みから守り、長持ちさせるコツが身につく

正しいカーテン洗濯の順番と準備

カーテンを新品同様に美しく洗い上げるためには、洗濯機に入れる前の「準備」が成功の9割を占めると言っても過言ではありません。この準備段階をいかに丁寧に行うかが、仕上がりの美しさを決定づけます。多くの方が見落としがちな洗濯表示の正しい確認方法から、適切な洗濯頻度の見極め方、意外と面倒なフックの外し方のコツ、そして洗濯ジワを防ぐためのネットへの入れ方まで、洗濯をスタートする前に必ず押さえておくべき重要なポイントを、プロの目線で順番に詳しく解説していきます。

- カーテン洗濯表示の見方を解説

- カーテン洗濯の頻度は年何回?

- カーテンの洗濯フックの外し方

- 洗濯ネットへの上手なたたみ方

- カーテン洗濯のカビに漂白剤は?

準備段階で失敗を回避する

このセクションで解説する準備を一つひとつ丁寧に行うことで、カーテンの「縮み」「色落ち」「型崩れ」「生地の傷み」といった、取り返しのつかない失敗を未然に防ぐことができます。面倒に感じるかもしれませんが、このひと手間が洗い上がりのクオリティを格段に向上させるのです。一つ一つの手順の意味を理解しながら、確実に実行していきましょう。

カーテン洗濯表示の見方を解説

カーテン洗濯の全工程における、最初の、そして最も重要なステップが「洗濯表示」の確認です。これは、そのカーテンを製造したメーカーからの「公式な取扱説明書」に他なりません。この表示を無視したり、誤って解釈したりすると、一回の洗濯でカーテンが台無しになる危険性があります。まずはカーテンの裏側についているタグを広げ、記号を一つずつ確認しましょう。

ここで注意が必要なのは、洗濯表示が2016年12月1日に国際規格(ISO)に準拠した新しいJIS L 0001の記号に全面的に変更されたことです。それ以前に購入したカーテンには旧表示が、それ以降に購入したカーテンには新表示が記載されています。両者はデザインが大きく異なるため、見方を間違えないよう注意が必要です。

新旧の洗濯表示をチェック

消費者庁のウェブサイトでは、新しい洗濯表示と古い洗濯表示の両方が詳しく解説されています。ご自宅のカーテンの表示がどちらか分からない場合や、記号の意味に迷った場合は、こちらで確認するのが最も確実です。 (参照:消費者庁「新しい洗濯表示」)

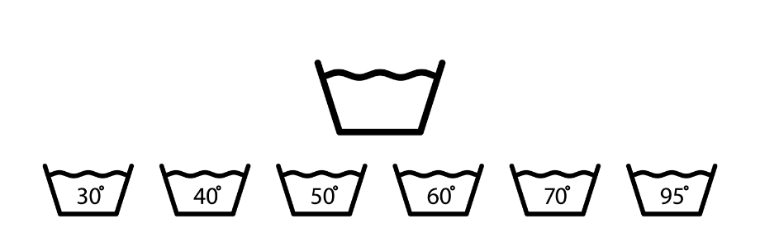

最重要マーク:「洗濯桶」マーク

家庭で洗えるかどうかを示す最も重要なマークです。これが基本となります。

- 洗濯桶のマーク(新表示):家庭用の洗濯機で水洗いできることを示します。マークの中の数字(例: 40, 30)は、「その温度以下の水温で洗ってください」という液温の上限を意味します。

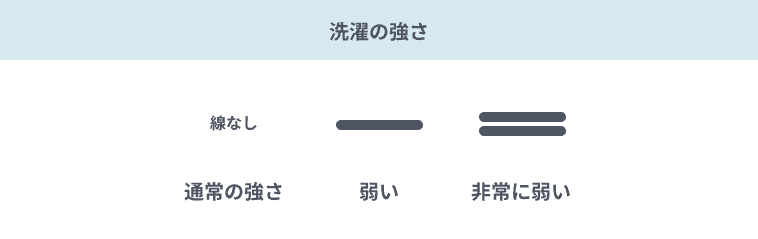

- 洗濯桶の下の横線(新表示):これは洗濯の「強さ」を示します。線の数が多いほど、デリケートな洗い方が必要になります。

線なし:通常の強さで洗えます。(例:洗濯機の標準コース)

線なし:通常の強さで洗えます。(例:洗濯機の標準コース)- 横線1本:弱い洗濯が必要です。(例:洗濯機の「弱水流コース」や「ソフトコース」)

- 横線2本:非常に弱い洗濯が必要です。(例:洗濯機の「手洗いコース」「ドライコース」「おしゃれ着コース」など、最も優しい水流)

- 手のマーク(新旧共通):洗濯機は使用できず、「手洗いのみ可能」であることを示します。液温の上限は40℃です。

- 洗濯おけに×(新旧共通):家庭での水洗い、手洗いともに不可を意味します。この場合は、無理に自宅で洗おうとせず、信頼できるクリーニング店に相談してください。

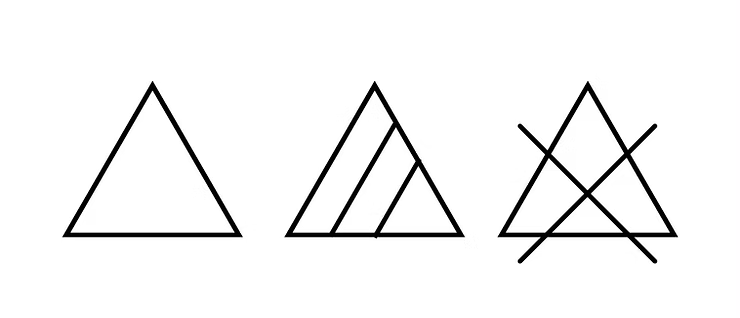

漂白剤の可否:「三角形」マーク

カビ取りなどで漂白剤を使いたい場合に確認必須のマークです。

| 新表示(三角形) | 意味 | 旧表示(フラスコ型) |

|---|---|---|

| 白抜きの三角形 | 塩素系・酸素系どちらの漂白剤も使用可能 | 「エンソサラシ」 |

| 三角形に斜線2本 | 酸素系漂白剤のみ使用可能(塩素系は不可) | 「エンソサラシ」に× |

| 三角形全体に× | 塩素系・酸素系ともに使用不可 | 「エンソサラシ」に× |

多くの色柄物カーテンは「酸素系のみ可」または「漂白不可」となっているはずです。塩素系漂白剤は漂白力が強い反面、色落ちや生地を傷めるリスクが非常に高いため、使用には細心の注意が必要です。

カーテン洗濯の頻度は年何回?

カーテンを洗濯する最適な頻度については、実は「これ」という絶対的な正解はありません。なぜなら、カーテンの種類(レースかドレープか)や、お住まいの生活環境によって、汚れの蓄積スピードが全く異なるからです。

一見きれいに見えているカーテンも、実は目に見えない汚れを大量に吸い込んでいます。室内側からは、料理中の油煙、タバコのヤニ、ホコリ、ペットの毛、人の皮脂などを吸着しています。窓側からは、外からの排気ガス、花粉、砂埃、そして窓の結露による湿気などです。これらが蓄積すると、ダニやカビの格好の温床となり、アレルギーの原因にもなり得ます。

そこで、一般的な推奨頻度の目安としては、以下のように覚えておくと良いでしょう。

推奨される洗濯頻度の目安:

- ドレープカーテン(厚手):年に1回

比較的汚れが目立ちにくいですが、ホコリや臭いを吸着しています。年末の大掃除や、衣替えのシーズンなど、年に一度のイベントと紐づけて洗濯するのがおすすめです。

- レースカーテン(薄手):年に2~3回

レースカーテンは窓に一番近く、外気や結露の影響を最も受けやすい場所です。排気ガスや花粉で汚れやすく、湿気でカビも生えやすいため、ドレープカーテンよりも頻繁な洗濯が推奨されます。筆者の場合、花粉シーズンが終わった初夏(5~6月)、台風シーズンが終わり空気が入れ替わる秋(9~10月)、そして大掃除の年末、と年3回の洗濯をルーティンにしています。

洗濯頻度を上げた方が良いご家庭のケース

上記はあくまで一般的な目安です。以下のような環境にお住まいの場合は、カーテンがより早く汚れるため、推奨頻度よりもこまめな洗濯(例:レースは3~4ヶ月に1回、ドレープは半年に1回など)を検討することをおすすめします。

- 交通量の多い大きな道路に面している(排気ガスや粉塵が入りやすい)

- ご家庭に喫煙者がいる(タバコのヤニ汚れと臭いが付着しやすい)

- 犬や猫などのペットを飼っている(毛や皮脂が付着しやすい)

- ご家族にアレルギー体質や喘息の方がいる(ホコリやダニの除去が重要)

- キッチンとリビングが一体型(LDK)(料理中の油煙を吸いやすい)

これらの要因はカーテンの汚れを加速させるだけでなく、健康への影響も懸念されます。清潔な住環境を維持するためにも、カーテンの状態を定期的にチェックし、適切なタイミングでケアすることが重要になります。

カーテンの洗濯フックの外し方

洗濯表示を確認し、洗濯スケジュールを決めたら、次はいよいよカーテンをレールから外します。この時、絶対に忘れてはならない作業が「カーテンフックをすべて取り外す」ことです。

「面倒だから付けたままで洗えないの?」と思うかもしれませんが、それは絶対にNGです。フックを付けたまま洗濯機を回すと、以下のような深刻なトラブルを引き起こす可能性があります。

- 洗濯中にフックが生地に引っかかり、カーテンが破れる、ほつれる。

- フック(特にプラスチック製)が洗濯槽の回転に耐えきれず、破損する。

- 破損したフックの破片や、外れた金属フックが洗濯槽の内部に詰まり、洗濯機自体の故障を引き起こす。

このように、カーテンと洗濯機の両方をダメにしてしまうリスクがあるため、どんなに面倒でもフックは一つ残らず取り外してください。

カーテンフックには、主に2つの種類があります。それぞれの外し方をマスターしましょう。

1. アジャスターフック(プラスチック製)

現在のカーテンで最も一般的に使用されている、フック部分が上下にスライドしてカーテンの丈を微調整できるタイプです。通常、カーテン生地のプリーツ(ひだ)の縫い目に沿って差し込まれています。 外し方: フックの下部(生地に差し込まれている先端部分)をしっかり指でつまみ、そのまま真っすぐ上に引き抜きます。長年使用していると硬くなっていることがありますが、力任せに引き抜くと生地を傷める可能性があるので、少しずつ力を加えながら丁寧に引き抜いてください。

2. 金属フック

古いカーテンや、一部のオーダーカーテンなどで今も使われている金属製のフックです。 外し方: アジャスターフックと同様に、プリーツの縫い目から引き抜くだけです。ただし、金属製のため、生地に引っ掛けたり、指を怪我したりしないよう、より慎重に作業してください。錆びている場合は、生地に錆が移らないよう特に注意が必要です。

外したフック、そのままカゴに入れて放置していませんか? 私であれば、このタイミングでフックも一緒に綺麗にします。洗面器や小さなバケツに、40℃くらいのお湯と中性洗剤(食器用洗剤でもOK)を少量溶かし、その中に外したフックをすべて入れてつけおきします。カーテンを洗濯している30分~1時間ほど放置するだけで、付着したホコリや手垢が浮き上がってきます。カーテンが洗い終わる頃に取り出し、軽くブラシでこすって水ですすげば、フックもピカピカに。一石二鳥の時短テクニックですよ。

洗濯ネットへの上手なたたみ方

フックを外し終えたら、いよいよ洗濯ネットに入れます。カーテンのように大きな布を洗濯機で洗う際、洗濯ネットの使用は必須です。洗濯ネットに入れることで、以下の効果が期待できます。

- 洗濯槽の中で生地が絡まったり、ねじれたりするのを防ぐ。

- 洗濯中の過度な摩擦による生地の傷みや毛羽立ちを軽減する。

- 型崩れや、頑固なシワが付くのを防ぐ。

ただし、ただ無造作にネットに詰め込むだけでは、これらの効果は半減してしまいます。汚れをしっかり落としつつ、シワを防ぐための「たたみ方」が非常に重要です。

その最適な方法が、「屏風(びょうぶ)だたみ」です。これは、アコーディオンや楽器のアコーディオンのように、山折りと谷折りを交互に繰り返していくたたみ方です。こうすることで、生地が重なり合う部分が少なくなり、洗剤液がカーテンの隅々まで均等に行き渡りやすくなります。

シワを防ぐ「屏風だたみ」の具体的な手順:

- まず、カーテンを床やテーブルの上で広げます。この時、裾などの汚れが目立つ部分が「外側」に来るように意識しながら、縦方向に屏風だたみをしていきます。(幅の目安は15~20cm程度)

- 細長い帯状になったら、次に、使用する洗濯ネットの大きさに合わせて、横方向に再び屏風だたみで折りたたんでいきます。

- きれいに折りたたんだ状態で、洗濯ネットに入れます。この時、ネットのサイズが重要です。大きすぎるネットでは、中でカーテンが動いてしまい、結局たたんだ意味がなくなってシワの原因になります。逆に小さすぎるネットに無理やり詰め込むと、汚れ落ちが悪くなります。たたんだカーテンがネットの中で軽く動く程度のジャストサイズを選びましょう。

洗濯ネットの選び方

レースカーテンのようなデリケートな素材には「目の細かい」ネットを、ドレープカーテンのような厚手のものには「目の粗い」ネットを選ぶと、生地を守りつつ汚れ落ちも両立できます。また、大きなカーテンは1枚ずつネットに入れて洗うのが原則です。

このたたみ方を実践するだけで、洗濯中の生地への負担が劇的に軽減され、脱水後のシワの付き方が全く違ってきます。「洗い終わったらアイロンがけが大変」という未来を回避するためにも、この工程は絶対に手を抜かないでください。

カーテン洗濯のカビに漂白剤は?

特に梅雨時や冬場の結露が多い窓辺では、カーテンの裾や窓に面した部分に、黒いポツポツとしたカビが発生してしまうことがあります。これは見た目が悪いだけでなく、アレルギーの原因にもなるため、洗濯の際に徹底的に除去したいところです。

しかし、「カビ=強力な漂白剤が必要」と安易に塩素系漂白剤(ハイターなど)を使うのは非常に危険です。まずは、以下の手順を必ず守ってください。

ステップ1:洗濯表示の「三角形マーク」を再確認

前述の通り、「漂白不可(三角形に×)」の表示があるカーテンには、塩素系はもちろん、酸素系漂白剤も使用できません。この場合、無理にカビ取りをしようとすると、生地が変色したり、繊維が溶けてボロボロになったりする可能性があります。専門のクリーニング店に「カビ取り希望」として相談するのが賢明です。

ステップ2:使用する漂白剤を選ぶ

漂白剤の使用が可能な場合でも、カーテンに使用するのは原則として「酸素系漂白剤」(ワイドハイターEXパワー、ブライトSTRONGなど)に限定しましょう。酸素系漂白剤は、色素を分解するのではなく、汚れの色素だけを無色化するため、色柄物のカーテンにも比較的安全に使用できます。

- 液体タイプ:手軽に使え、ウールやシルクなどのデリケート素材にも使えるものが多い。

- 粉末タイプ:液体タイプよりも漂白力が高く、皮脂汚れや黄ばみにも効果的。ただし、ウールやシルクには使えないことが多い。

塩素系漂白剤は、真っ白なコットンのレースカーテンなどで「塩素系可」の表示がある場合を除き、色落ちのリスクが非常に高いため避けてください。

ステップ3:カビ部分の「つけおき洗い」

カビは通常の洗濯機洗いだけでは落ちにくいため、洗濯機に入れる前に「つけおき」を行います。

- 洗面器やバケツ、または洗濯槽自体に、40℃~50℃のお湯を張ります。(熱すぎると生地を傷めるので注意)

- お湯に、規定量の「酸素系漂白剤」と「おしゃれ着用洗剤」を溶かします。(洗剤を一緒に入れることで、漂白剤の効果が高まります)

- カーテンのカビが生えている部分がしっかりと浸かるようにして、30分~1時間ほどつけおきします。

- つけおき後、軽くすすいでから(または、つけおき液ごと)、他の部分と一緒に洗濯ネットに入れ、洗濯機で洗います。

漂白剤使用時の重要注意事項

- 換気を必ず行う:特に粉末タイプはお湯に溶かすと酸素が発生するため、必ず窓を開けるか換気扇を回しながら作業してください。

- パッチテストを行う:高価なカーテンや色の濃いカーテンの場合、必ずカーテンの裏側の目立たない端切れ部分に、薄めた漂白剤を少量つけて5分ほど置き、色落ちや変色がないか「パッチテスト」を行ってから全体に使用してください。

大手洗剤メーカーのウェブサイトでも、酸素系漂白剤を使った正しいつけおき洗いの方法が紹介されています。正しい知識で、安全かつ効果的にカビを除去しましょう。(例:花王株式会社「ワイドハイター EXパワー」製品情報)

素材別カーテン洗濯の順番と干し方

さて、入念な準備が整ったところで、いよいよ洗濯機を使った実践編へと移ります。ここでは、光を取り込む繊細なレースカーテンと、お部屋の印象を決める厚手のドレープカーテン、それぞれの素材の特性に適した洗い方を詳しく解説します。

そして、洗濯の成否を分ける最も重要な工程である「脱水時間」の秘密、アイロンがけを不要にするための「干し方」の究極のコツ、さらには洗濯後に発生しがちな「嫌な臭い」の根本的な対策まで、洗濯の最終工程を一つずつ丁寧に見ていきましょう。

- レースカーテンの洗濯方法

- ドレープカーテンの洗濯方法

- カーテン洗濯の脱水時間は何分?

- シワにならないカーテンの干し方

- カーテン洗濯後の嫌な臭いの原因

- まとめ:正しいカーテン洗濯の順番

レースカーテンの洗濯方法

レースカーテンは、ポリエステルなどの化学繊維でできているものが多く、非常に繊細な織りでできています。そのため、少しの引っかかりや強い水流でも、ほつれたり破れたりする可能性がある、最もデリケートな洗い物が求められるアイテムです。外からのホコリや花粉、排気ガス、室内のタバコのヤニなどで、見た目以上に汚れています。適切な方法で、その白さと透明感を取り戻しましょう。

1. 洗剤の選択:「おしゃれ着用中性洗剤」が必須

レースカーテンの洗濯には、一般的な弱アルカリ性の洗濯洗剤ではなく、必ず「おしゃれ着用の中性洗剤」(ライオンの「アクロン」や花王の「エマール」など)を使用してください。

なぜ「中性洗剤」なのか?

一般的な弱アルカリ性洗剤は、タンパク質や皮脂汚れを分解する酵素の働きが強く、洗浄力が高いのが特徴です。しかし、その強さがレースのようなデリケートな繊維には負担となり、生地を傷めたり、風合いを損ねたりする原因になります。一方、中性洗剤は洗浄力こそマイルドですが、繊維への負担が極めて少ないため、レースカーテンの繊細な質感を守りながら優しく洗い上げることができます。(参考:ライオン株式会社「アクロン おしゃれ着洗いの方法・コツ」)

2. 洗濯コースの選択:「非常に弱い」水流で

洗濯機の設定は、必ず洗濯表示(おけの下の横線2本など)に従い、「手洗いコース」「ドライコース」「おうちクリーニングコース」など、洗濯機に搭載されている最も水流の弱いコースを選んでください。これらのコースは、洗濯槽の回転を最小限に抑え、衣類を優しく揺らすように洗うため、生地へのダメージを最小限に防ぐことができます。

3. 黄ばみが気になる場合の「つけおき」

レースカーテン全体の黄ばみや黒ずみが気になる場合は、洗濯機に入れる前に「つけおき洗い」を行うと劇的に効果が出ます。 前述の「カビ取り」と同様の手順で、40℃程度のぬるま湯に「おしゃれ着用洗剤」と「液体タイプの酸素系漂白剤」を溶かし、屏風だたみにしたレースカーテンを30分~1時間ほどつけておきましょう。つけおきが終わったら、その液ごと洗濯機に入れ、最も弱いコースで洗います。これだけで、見違えるような白さが戻ってくるはずです。

ドレープカーテンの洗濯方法

厚手で重量のあるドレープカーテンは、レースカーテンに比べると丈夫なものが多いですが、その分、水を吸うと非常に重くなり、洗濯機への負担も大きくなります。また、素材によっては縮みや色落ちのリスクも高まるため、油断は禁物です。正しい手順を踏むことで、風合いを損なわずにホコリや臭いをスッキリと落としましょう。

1. 洗剤の選択:素材に合わせた判断

ドレープカーテンも、基本的には「おしゃれ着用の中性洗剤」を使用するのが最も安全で間違いありません。特に、以下のようなデリケートな素材の場合は、中性洗剤が必須です。

- 天然素材(綿・麻):非常に縮みやすく、色落ちもしやすいデリケートな素材です。必ず中性洗剤と常温の水(30℃以下)で洗ってください。

- 装飾のあるカーテン:刺繍やプリント、光沢のある(遮光でない)生地などは、風合いを守るために中性洗剤を選びましょう。

一方で、ポリエステル100%で、特に目立つ汚れや皮脂汚れが気になる場合は、洗濯表示で「弱アルカリ性洗剤可」となっている場合に限り、通常の洗濯洗剤を使用することも可能です。ただし、色落ちのリスクはゼロではないため、最初は中性洗剤で試すことをお勧めします。

2. 洗濯コースの選択:「手洗い」または「毛布」コース

洗濯コースは、レースと同様に「手洗いコース」や「ドライコース」が基本です。ただし、カーテンが非常に大きく重い場合、洗濯機によっては「毛布コース」が適していることもあります。毛布コースは、大きな洗濯物をゆっくりと回し、中までしっかり洗剤液を浸透させるように設計されているためです。ご使用の洗濯機の説明書を確認してみてください。

一度に洗う枚数は「1枚ずつ」が原則

ドレープカーテンは水を吸うと想像以上に重くなります。洗濯機に詰め込みすぎると、汚れが全く落ちないばかりか、洗濯機がうまく回らずにエラーで停止したり、故障の原因になったりします。洗濯機の容量の7~8割程度までを目安にし、大きなドレープカーテンは必ず1枚ずつネットに入れて洗うようにしてください。これは絶対に守るべきルールです。

カーテン洗濯の脱水時間は何分?

カーテン洗濯の全工程において、仕上がりの美しさを決定づける最も重要なポイントが、この「脱水時間」です。ここで多くの人が失敗します。汚れをしっかり落としたいという思いから、つい脱水もしっかりとかけてしまいがちですが、それが取り返しのつかない「頑固なシワ」を生む最大の原因なのです。

洗濯機が高速回転で遠心力をかける脱水工程は、生地に強い圧力をかけ、繊維の奥深くにシワを刻み込む作業でもあります。一度強く刻まれたシワは、乾いた後のアイロンがけでもなかなか取れません。

カーテン洗濯における脱水の最適時間は、レースカーテン・ドレープカーテンともに、驚くほど短い時間です。

鉄則:脱水時間は「30秒~長くても1分」

洗濯機によっては最短設定が1分の場合もありますので、その際は1分に設定してください。手動で設定できる場合は「30秒」がベストです。「そんな短時間で大丈夫?ビショビショなのでは?」と不安になるかもしれませんが、全く問題ありません。この後の「干し方」で、その水分がシワを伸ばす「重り」の役目を果たしてくれるからです。

乾燥機の使用は絶対に避けること(最重要)

脱水時間が短いからといって、回転式の衣類乾燥機(タンブラー乾燥)の使用は絶対にNGです。これは洗濯表示で許可されている場合を除き、厳禁です。

乾燥機の高温の熱風は、カーテンの繊維(特にポリエステルや天然素材)を急激に収縮させます。その結果、カーテンが大幅に縮んでしまい、窓のサイズに合わなくなるという最悪の事態を招きます。また、生地の風合いがゴワゴワになったり、遮光カーテンの裏地コーティングが剥がれたりする原因にもなります。浴室乾燥機の「送風」機能を使うのは問題ありませんが、熱風が出る乾燥機だけは絶対に入れないでください。

シワにならないカーテンの干し方

「脱水30秒」の合図が鳴ったら、1秒でも早く洗濯機からカーテンを取り出しましょう。濡れたままの状態で放置する時間が長ければ長いほど、シワが定着しやすくなります。そして、ここからが「アイロンがけを不要にする」ための仕上げ作業です。

シワを伸ばすための最高かつ最も効率的な方法は、「元のカーテンレールに吊るして干す」ことです。これを「吊り干し」と呼びます。

アイロン不要の「吊り干し」完全ガイド:

- すぐにフックを取り付ける 脱水が終わったカーテンを洗濯機から取り出し、水が滴る状態のまま、すぐに清潔な床やバスタオルの上で広げます。そして、洗濯中につけおき洗いしておいた、きれいなフックを元の通りに全て取り付けます。

- カーテンレールに吊るす フックを取り付けたら、そのまま窓のカーテンレールに吊るします。この時、カーテンが含んでいる水分の「重み」によって、生地全体が下に引っ張られ、洗濯でついた細かなシワが自然と伸びていきます。これがいわば、天然の強力なスチームプレスの役割を果たしてくれるのです。

- シワを伸ばし、形を整える 吊るし終わったら、カーテン全体を両手で軽くパンパンとたたき、大きなシワを伸ばします。特にプリーツ(ひだ)の部分は、手でつまんで形を整えておくと、乾いた時の仕上がりが美しくなります。

- 風通しを良くして自然乾燥 窓を全開にして、風通しを良くします。可能であれば、扇風機やサーキュレーターの風をカーテン全体に当てるようにすると、乾燥時間が大幅に短縮され、生乾きの臭い防止にも効果絶大です。

私であれば、カーテンを洗濯機で回している「待ち時間」を有効活用します。この時間こそ、普段なかなか掃除できない窓ガラスの内側、網戸、そしてカーテンレールの上に積もったホコリを徹底的に掃除する絶好のチャンスです。ここをきれいにしておかないと、せっかく洗い立ての濡れたカーテンが、吊るした瞬間に再びホコリを吸着してしまいますからね。この一手間で、清潔さが長持ちしますよ。

この「吊り干し」なら、面倒なアイロンがけはほぼ不要になります。さらに、カーテンを取り込んで、たたんで、収納する、という手間も一切かかりません。家事の時短という点でも、これ以上ない合理的な方法と言えるでしょう。

カーテン洗濯後の嫌な臭いの原因

せっかく手間ひまかけて洗濯したのに、乾いたカーテンからなんだか生乾きのような、雑巾のような嫌な臭いが残ってしまった…。これは洗濯で最もがっかりする瞬間のひとつです。その不快な臭いの主な原因は、洗濯で落としきれなかった「汚れ」や「雑菌」が、カーテンが乾くまでの間に繁殖してしまうことにあります。

特に、生乾き臭の原因菌として知られる「モラクセラ菌」は、水分と皮脂汚れなどをエサにして爆発的に増殖し、あの独特の悪臭を放ちます。カーテンは厚手で乾きにくいため、まさにモラクセラ菌にとっては格好の住処となり得るのです。

臭いを発生させないための根本対策:

| 臭いの原因 | 具体的な対策 |

|---|---|

| 菌の繁殖(モラクセラ菌など) | 洗濯時に「酸素系漂白剤」を併用して除菌する。40℃~50℃のお湯を使ったつけおき洗いで、菌を根本から叩く。 |

| 乾燥に時間がかかりすぎた | 脱水後すぐに干すことを徹底し、窓を開ける、扇風機・サーキュレーター・除湿器などをフル活用して、可能な限り短時間(目安として5時間以内)で乾かしきる環境を作る。 |

| 洗濯槽自体のカビ | カーテンを洗う前に、市販の洗濯槽クリーナー(酸素系または塩素系)で洗濯機自体を洗浄しておく。カーテンに黒いカス(洗濯槽のカビ)が付着する場合は、これが原因である可能性が高い。 |

| 洗剤や柔軟剤の残りカス | 洗剤を規定量以上入れすぎない。すすぎの回数を「2回」に設定するか、「注水すすぎ」(ためすすぎより効果的)ができる洗濯機であれば設定を変更する。残りカスが菌のエサになります。 |

| 汚れの蓄積(特にドレープ) | 厚手のカーテンは内部まで洗剤液が浸透しにくい。一度に詰め込まず、1枚ずつ洗い、汚れをしっかり落としきる。 |

臭いを防ぐ基本は、「(菌のエサとなる)汚れを徹底的に落とすこと」と「(菌が繁殖する)水分を素早く乾かすこと」の二大原則に尽きます。この2点を意識するだけで、洗濯後の仕上がりは格段に良くなり、清潔で爽やかな香りがお部屋に広がります。

もし、すでに臭いがついてしまった場合は、面倒でももう一度、今度は酸素系漂白剤とお湯を使って洗い直すのが、臭いを取る最も確実な方法です。

まとめ:正しいカーテン洗濯の順番

この記事では、ご自宅でカーテン洗濯に失敗しないための正しい順番について、洗濯前の準備から素材別の洗い方、そしてシワや臭いを防ぐ干し方まで、プロの視点から詳しく解説してきました。手順が多くて複雑に感じたかもしれませんが、一つひとつの工程には全て、カーテンを美しく長持ちさせるための明確な理由があります。

最後に、この記事で解説した最も重要なポイントをリストで振り返ってみましょう。次回洗濯する際は、このリストをチェックしながら作業を進めてみてください。

- カーテン洗濯の最初のステップは、タグの「洗濯表示」を正確に読み解くことから始まる

- ドレープカーテンは年に1回、汚れやすいレースカーテンは年に2~3回が洗濯頻度の目安

- 洗濯前には必ずホコリを払い、生地や洗濯機を傷める原因となるフックを全て外す

- 外したフックはカーテンの洗濯中に、中性洗剤でつけおき洗いしておくと効率的

- シワを防ぎ汚れ落ちを良くするため、カーテンは「屏風だたみ」にしてジャストサイズの洗濯ネットに入れる

- カビには洗濯表示を確認の上、塩素系ではなく「酸素系漂白剤」とお湯でのつけおきが安全かつ効果的

- レースカーテンには繊維に優しい「おしゃれ着用中性洗剤」を使い、最も弱い「手洗いコース」などで洗う

- ドレープカーテンも中性洗剤が基本だが、特に綿や麻は縮みやすいため水温にも注意する

- 洗濯機に詰め込みすぎは厳禁、特にドレープカーテンは1枚ずつ洗うのが原則

- 【最重要】脱水時間はレースもドレープも「30秒~長くても1分」を厳守する

- 【最重要】乾燥機の使用は、生地が致命的に縮む原因になるため絶対に避ける

- 洗濯後は1秒でも早く取り出し、フックを付けて元のカーテンレールに「吊り干し」する

- 吊り干しは、カーテンが持つ水分の重みでシワが自然に伸びる、最も合理的で効果的な干し方

– 洗濯後の嫌な臭いの主な原因は、落としきれなかった汚れと菌の繁殖 – 臭い対策には、酸素系漂白剤での除菌と、扇風機などを活用した「迅速な乾燥」が最も効果的

正しいカーテン洗濯の順番をマスターすれば、もうクリーニングに出す必要はありません。清潔で美しいカーテンが揺れる、明るく気持ちの良いお部屋で、快適な毎日をお過ごしください。

線なし:通常の強さで洗えます。(例:洗濯機の標準コース)

線なし:通常の強さで洗えます。(例:洗濯機の標準コース)